「毎年内定辞退が多数出てしまっている・・・」「内定辞退を防げる有効な対策を知りたい!」と悩む採用担当の方も多いでしょう。本記事ではそんな「学生の内定辞退」にお困りの方に向けて次の2つについて解説していきます。

- 内定辞退が起こる理由

- 内定辞退を防止する対策

内定辞退の現状

株式会社リクルートの調査によると、2025年6月1日時点での26卒学生の内定辞退率は53.9%でした。また、同時点での内定取得企業数の平均は2.45社でした。

さらに、2025年3月時点の2025年卒の内定辞退率は63.8%であったため、内定辞退率は3月に近づくにつれてさらに高まるでしょう。

ここから、企業のおよそ1.5社に1社が内定辞退をされていることがわかり、ほとんどの企業が内定辞退を経験していることになります。売り手市場の現在、多くの学生が複数の内定を取得しており、それに従って内定辞退をする割合も高くなっていると言えるでしょう。

【参考】株式会社リクルート『就職プロセス調査(2026年卒)「2025年6月1日時点 内定状況」』

【参考】株式会社リクルート『就職プロセス調査(2025年卒) 「2025年3月度(卒業時点)内定状況」』

内定辞退が多い時期

内定辞退率の推移はこのようになりました。

就職活動の解禁である3月から6月頃までは内定辞退率の推移が右肩上がりであることから、内定式前の段階が最も内定辞退が多い時期であると言えるでしょう。

一方で、採用活動が終盤に差し掛かる7月以降も内定辞退率は増加し続けているため、内定者に対して最後まで手厚いフォローをしていく必要があります。

内定辞退を防ぐためのフォローについては後ほど解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

【参考】株式会社リクルート『就職プロセス調査(2026年卒)「2025年6月1日時点 内定状況」』

学生が内定辞退する理由ランキング

株式会社インターツアーが行った調査では、学生が内定を辞退する理由ランキングは次の図のようになりました。

学生が内定辞退をする理由として、「他企業に決めた」が32.5%と最も高く、次に「社風などが合わないと感じた」が27.4%という結果になりました。

上位にランクインした項目を中心に、学生が内定辞退をする理由について詳しく解説します。

▼学生が内定辞退をする理由

- 他企業に決めたから

- 社風などが合わないと感じたから

- 勤務条件が合わないと感じたから

- 面接官の印象が悪いから

- 内定者フォローに不満があったから

【参考】株式会社インターツアー「23・24卒生対象 内定承諾・辞退の決定要因調査」

①他企業に決めたから

学生は就職活動において同時並行で沢山の企業の選考を受けているため、より志望度の高い企業から内定を貰った場合、内定辞退をされてしまう可能性があります。

また、選考途中であってもより志望度の高い企業から内定を貰った際に、選考を辞退されてしまう場合もあるでしょう。

②社風などが合わないと感じたから

選考に参加して初めて社風や社員との雰囲気が合わないと感じた場合、たとえ内定を出したとしても内定辞退されてしまうおそれがあります。

社風や社員の雰囲気などは、企業のホームページを見たり、説明会に参加したりするだけではわからない場合が多いです。

そのため、選考に参加して面接官である社員と話したり、業務に対する理解を深めたりする中で初めてミスマッチを感じ、内定辞退されてしまう場合があるでしょう。

③勤務条件が合わないと感じたから

勤務地や配属先の部署、福利厚生などの条件が合わないと感じた場合にも内定辞退が発生します。

採用説明会の段階では、入社後の詳しい待遇については説明されないことも多いです。そのため、内定後に詳しい説明を受けて、「残業時間が思っていたより長かった」「家賃補助が条件によっては支給されないことがわかった」など、ミスマッチを感じてしまう場合もあります。

内定辞退をされないよう、説明会や選考の段階で詳しい勤務条件について学生に共有しておく必要があるでしょう。

④面接官の印象が悪いから

面接官や採用担当者の印象が悪い、という理由で内定辞退をされてしまうケースもあります。

面接での態度が高圧的だったり、採用関連でのレスポンスが遅かったりした場合、学生が不信感を抱いてしまう場合もあるでしょう。

面接官や採用担当者は、学生にとってその企業のイメージに直結します。「学生にとっては自分が自社の顔である」という自覚を持って、誠実な対応を心がけるようにしましょう。

⑤内定者フォローに不満があったから

内定者フォローが不足していたり、反対に多すぎたりした場合、内定辞退に繋がる場合もあります。

内定後に企業からの連絡が全くない、もしくはほとんどない場合、学生は情報が少ない中で内定先の企業に対して不安や不信感を感じてしまいます。

反対に、内定後に企業から就活状況を執拗に詮索されたり、多くの課題や内定者イベントを強制されたりすると、学生の負担となり、内定辞退に繋がってしまう可能性もあるでしょう。

売り手市場の現在、複数の企業から内定を貰っている学生も多いです。そのため、「もともと入社するつもりだったが、内定後の対応で志望度が下がってしまった」ということがないよう、適度な内定者フォローを心掛けましょう。

効果的な内定者フォローに関しては、後の見出し「内定辞退対策のために有効なイベント5選」で詳しく紹介します。

自社にマッチした学生を採用するならMatcher Scout

「内定辞退されないように、最初から自社にマッチした人材を採用したい」「求めるような学生になかなか出会えない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。

Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。

Matcher Scout をおすすめする理由

- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行

- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層

- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い

- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる

- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意

以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。

ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!

詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout

【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました

【時期別】内定辞退対策のためにできること

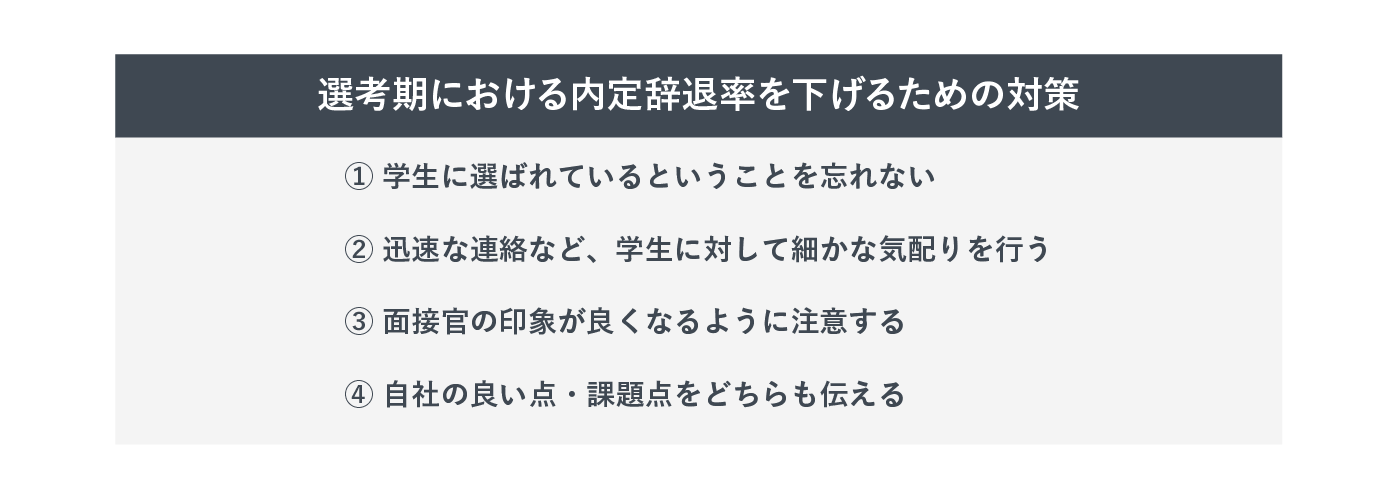

内定辞退を防止する方法は時期別に異なります。本章では、内定辞退対策のためにできることを時期別にご紹介します。

【選考初期】3月以降〜6月頃

選考が進むにつれて考えが変わる学生も多く、選考の時期から自社への志望度を高めておくことは、学生の内定辞退率低下に繋がります。

企業が採用する人材を選ぶように、学生も就職する企業を選んでいます。「面接官が高圧的であった」や「連絡があまりにも遅い」のように、企業の学生に対する対応が社会的によくなければ、学生の志望度は低下の一途を辿る可能性が高いです。

また、母集団を形成するためにとにかく自社の魅力的なポイントばかりをアピールすることもオススメできません。内定後に自社について調べてみたら選考時に感じた印象とのギャップが大きいことから、内定辞退をする学生も多いです。

自社の良い点と、課題だと感じている点のどちらも共有しておくことで、内定辞退を防止するだけではなく、入社後の離職率も下げることができるでしょう。

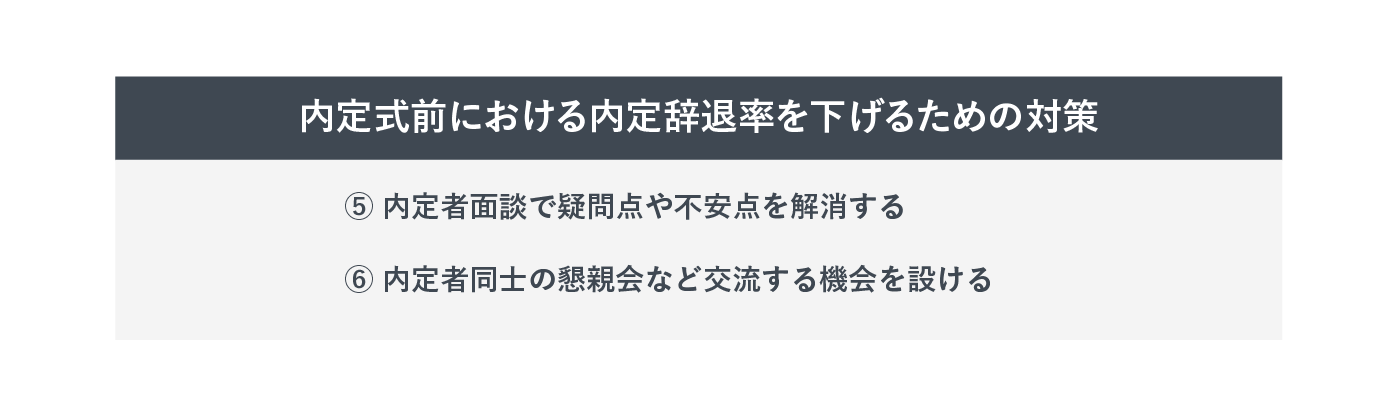

【内定式前】6月以降〜10月頃

内定式前の6月〜10月は、企業の実情をより詳しく調べて他の内定先企業と比較しながら、内定辞退する企業を検討している学生が多い時期です。口コミサイトなどのインターネットに掲載されている情報から企業のことを判断する学生も多いでしょう。

一方で、掲載されている情報の全てが正しいとも限りません。自社に関する認識にすれ違いが起きないように、学生とコミュニケーションを取りながら不安点や疑問点などを解消していくことが大切です。

学生が様々なことを気軽に聞けるような環境づくりをするためにも、内定者面談などを行うと効果的でしょう。

また、内定者懇親会のように、内定者同士で仲を深める機会を積極的に作ることも、入社する動機付けに繋がります。

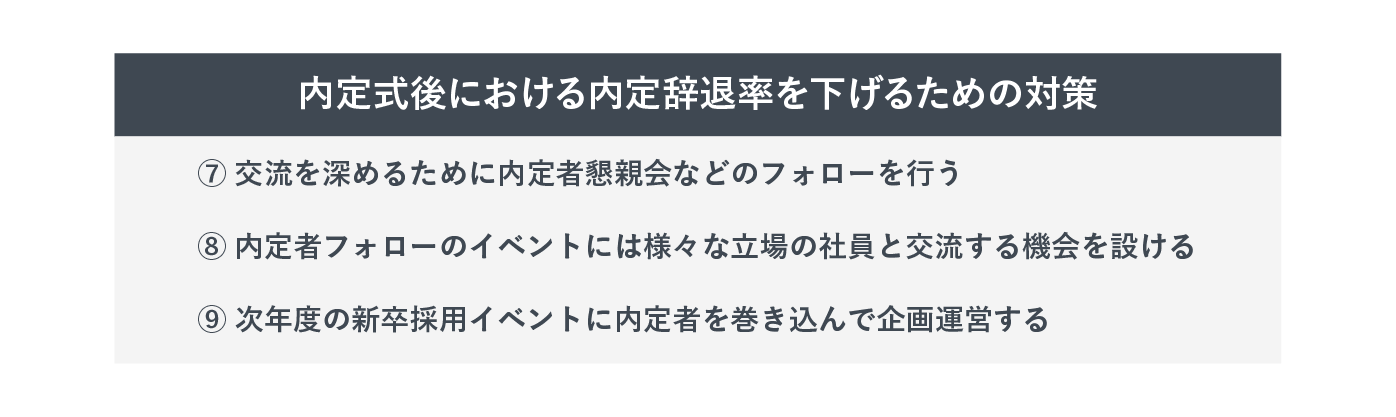

【内定式後】10月以降〜12月頃

内定式を終え、同期と出会い、社長など役員の話を聞いた学生は、少しずつ働く姿を想像しやすくなっているはずです。引き続き、内定者懇親会などのフォローを行うことで、学生の志望度を高めていくことができます。

この時期には、それまで自社に抱いていた印象とのギャップを感じ、ミスマッチを感じる学生が出てきます。学生が総合的に会社を見て評価してもらえるように、部署や役職など様々な立場の人と交流する機会を意識して作りましょう。

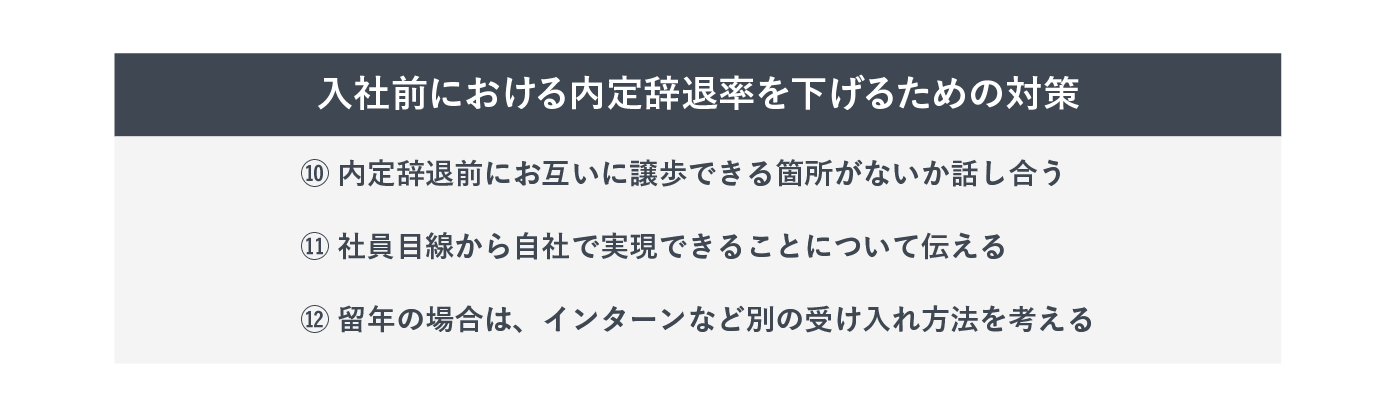

【入社直前期】1月以降〜3月頃

1月以降から3月頃の入社前には、勤務地や所属先などの発表があります。

学生は自分の希望や将来の計画などを踏まえて、自社への入社が本当に最善の選択なのかどうかの最終的な吟味を行う時期です。民法上、入社する2週間前までに内定辞退することが可能なため、ごく少数ではありますが、この時期に内定辞退をする学生もいます。

条件面などですれ違いがあった場合には、お互いに譲歩できる箇所がないか話し合える機会を設けましょう。学生が求めるものを自社で実現できる可能性がどれほどあるのかを実際に働く社員の目線から示すことが重要です。

大学を卒業するための単位が足りずに留年になってしまった場合には、内定を保留にしてインターンやアルバイトとして働いてもらうなど別の方法も探すことを視野に入れてもよいでしょう。

自社への理解度や志望度がより深まり、即戦力としてある程度働けるだけの力を身に付けてもらえる可能性もあります。

内定辞退対策のために有効なイベント5選

株式会社マイナビが実施した調査によると、「25卒の内々定者に対して実施した内定辞退対策で効果があったと感じたものは何か」という質問に対する回答は以下の通りでした。

本章では、上位にランクインした項目について、詳しくご紹介します。

【参考】株式会社マイナビ『マイナビ2026年卒企業新卒採用活動調査』

▼内定辞退対策のために有効なイベント

- 内定者懇親会

- 社員との座談会

- 内々定式

- 社内見学・工場見学

- 先輩との面談

①内定者懇親会

内定者懇親会を開くことで、内定者同士の交流を深めることができます。学生は初めて社会に出て働くため、不安な気持ちを抱えている場合が多いでしょう。

そこで、将来の同期となる内定者同士で交流を深めてもらうことで、その不安な気持ちを解消することができます。

内定者懇親会では以下のようなプログラムを実施することがオススメです。

▼内定者懇親会のプログラム

- 軽食や飲み物を提供した、ランチや立食会

- ゲーム(クイズ大会やビンゴなど)

- 社員との交流

②社員との座談会

社員との座談会を実施することで学生の悩みや疑問点を解決するイベントを企画することもオススメです。

採用前の説明会や座談会では、選考の評価に繋がることを危惧して、本音の質問ができない場合も多いでしょう。そこで、内定者に向けてざっくばらんに質問してもらう機会を作ることで、不安な気持ちを解消し、内定辞退を防ぐことができるでしょう。

③内々定式

内々定式を実施し、社長や役員の話を聞いたり、同期となる学生との交流を深めることで入社意欲を高めることができるでしょう。

「自分はこの会社の社員になるんだ」という実感が湧き、入社に対する不安な気持ちを和らげることができるでしょう。

④社内見学・工場見学

オフィス見学や工場見学を実施することで、自社で働くイメージを膨らませてもらうことができます。

オンラインでの採用活動が主流となった現在、オフィスや工場にほとんど訪れないまま採用された学生も多いでしょう。

実際に働く社員の雰囲気や、オフィスの環境を学生に見せることで、自分がこれから働いていくイメージを膨らませることができ、入社意欲を高めることができます。

⑤先輩との面談

同じ性別や希望部署の社員との個人面談を企画し、座談会よりも深い内容の質問ができる機会を設けることもオススメです。

学生が抱えている不安の中には、「子どもを産んでも働き続けられる環境なのか」「希望部署に行くためには具体的にどのようなキャリアパスを歩むべきなのか」など、座談会などでは聞きにくいものもあるでしょう。

そこで、希望する学生には、学生の不安にあわせて社員をアテンドし、個人面談を実施することもオススメです。

内定辞退を防ぐために意識するべきポイント3選

ここまで、内定辞退が発生する理由や、防止策についてご紹介しました。本章では、採用活動や内定辞退防止策を実施する際に意識するべきポイントについてご紹介します。

▼内定辞退を防ぐために意識するべきポイント3選

- 求める人物像を明確にする

- 学生とのコミュニケーションを大切にする

- スムーズな連絡を心掛ける

①求める人物像を明確にする

1つ目は、自社が求める人物像を明確にすることです。

ただ「優秀な学生を採用しよう」と考えていても、自社にマッチする学生を採用することができず、内定辞退や早期退職に繋がってしまいます。

採用活動を行う際は、どんな人材が自社で活躍できるのか分析することで、求める人物像を明確にすることが大切です。

②学生とのコミュニケーションを大切にする

2つ目は、学生とコミュニケーションを大切にすることです。

就活の早期化が進む現在、学生に内定を出してから実際に入社するまでにかなり時間が空いてしまうことも多いでしょう。その際に学生とのコミュニケーションを疎かにしていては企業に対して不信感を感じてしまいかねません。

定期的かつ継続的に学生とコミュニケーションを取ることを意識しましょう。

③スムーズな連絡を心掛ける

3つ目は、スムーズな連絡を心掛けることです。選考段階はもちろん、内定後の連絡もスムーズな連絡を心掛けましょう。

繰り返しになりますが、売り手市場の現在、学生の多くは複数の企業の選考を受けているだけではなく、複数の企業から内定を獲得している場合が多いです。

例えば選考間の連絡が遅い場合、他社の選考を優先されてしまったり、選考の予定を忘れられてしまったりすることで、選考辞退されてしまう場合もあるでしょう。また、内定通知後の連絡が遅くなると、「本当に内定をもらえているのだろうか」と不信感を抱き、他社への入社を決めてしまいかねません。

選考段階から実際に入社するまで、スムーズな連絡を心掛けるようにしましょう。

【要注意】内定辞退が起きやすい4つのタイミング

内定者が辞退を決めるタイミングを把握しておきましょう。学生が内定辞退を決意するタイミングとして、以下の4点が挙げられます。

▼内定辞退が起きやすいタイミング

- 志望度の高い企業から内定を獲得したとき

- 内定承諾の期限を迎えたとき

- 入社を不安に思ったとき

- 帰省したとき

➀志望度の高い企業から内定を獲得したとき

就職活動をする学生は、第一志望の企業以外にも複数の企業に応募します。

自社の志望度が他の企業より低かった場合、より優先順位の高い企業が出たタイミングで辞退をされてしまいます。

②内定承諾の期限を迎えたとき

内定承諾の期限を定めている企業がほとんどです。承諾期限は2週間〜1か月程度が一般的になります。内定承諾期限を迎えた際に、自社への入社優先度が低かった場合、期限に合わせて辞退されてしまうパターンがあるでしょう。

③入社を不安に思ったとき

内定承諾後も油断はできません。内定承諾後から入社まで半年以上期間が開くため、学生は「内定ブルー」と呼ばれる「本当にこの企業で大丈夫だろうか」という不安を持つ場合があります。その際には、学生は就職活動を再開したり、別に内定承諾を出した企業に流出してしまう可能性があります。

内定承諾後も、内定者に対してフォローすることが求められるでしょう。

④帰省したとき

年末年始などに帰省した際にも、内定辞退が発生する恐れがあります。

「親ブロック」というフレーズをご存じですか?

親ブロックとは、本人が「入社したい!」という意欲を持っていても、親から入社を反対されてしまい、内定辞退につながってしまうパターンのことです。

実際に、株式会社マイナビが実施した調査によると「意思決定の際、誰かの助言や意見を聞いたか?」という質問に対して、親・保護者と答えた学生の割合が全体の65.1%と、最も高い結果になりました。

【参考】株式会社マイナビ『マイナビ 2026年卒内定者意識調査』

そういった要因を解決するためには次のような解決策が有効です。

▼「親ブロック」を防ぐための解決策

- 内定時に保護者にも入社承諾を取る「親の確認(オヤカク)」

- 親向けの説明会を開催する

- 挨拶状を送付する

実際に、株式会社マイナビが実施した調査によると、45.2%の保護者が子供の内定企業から内定確認の連絡(オヤカク)を受けたと回答しています。

内々定者の家族に、自社を正しく理解してもらい、安心してもらうための施策を行いましょう。

【参考】株式会社マイナビ『マイナビ 2024年度 就職活動に対する保護者の意識調査』

内定辞退を回避できる採用手法とは?

内定辞退を防ぐには、採用候補者がどれだけ自社にマッチしているかが重要になります。

ここでは、自社にマッチした採用を行える「ダイレクトリクルーティング」と「リファラル採用」について解説します。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、企業側が欲しいと思った人材に直接アプローチできる採用手法のことです。従来型の採用手法は、求人広告を出し学生の応募を待つ「待ち」の採用でした。

それに対しダイレクトリクルーティングは、能動的にスカウトを送る「攻め」の採用手法といえます。自社が欲しいと思った候補者であるため、企業の魅力を適切に伝えられれば、内定辞退のリスクを抑えることができます。

■内定辞退を未然に防げるMatcher scoutとは?

「ミスマッチによる内定辞退が多い」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。

Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。

Matcher Scout をおすすめする理由

- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行

- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層

- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い

- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる

- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意

以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。

ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!

詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout

【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました

リファラル採用

リファラル採用とは、自社に所属する社員の紹介で人材を集める手法のことです。従業員が候補者をよく理解しているため、自社にマッチしている人材を集めることができます。

加えて、候補者は知人から企業の実情を聞くことができるため入社後のミスマッチを防ぐことも期待できるでしょう。

内定辞退が起こった時に企業がとるべき対処法

どんなに内定辞退を防止するために対策しても、内定辞退が起こる可能性はゼロではありません。では、実際に内定辞退が起こったとき、企業がやるべきことを紹介していきます。

▼内定辞退が起こったときに企業がとるべき対処法

- 面談をして内定辞退者にヒアリングをする

- 新たな人材を確保する

- 会社の魅力を広報活動で全て伝えられているか確認する

- 社員が働きやすい環境が作れているかを確認する

①面談をして内定辞退者にヒアリングをする

今後の内定辞退者の増加を防止するために、内定辞退者に対してヒアリングを行うことが有効です。内定辞退者は何か理由があって辞退をしているため、その理由を知ることできれば、今後の採用活動の参考になるでしょう。

▼ヒアリングで聞きたい内容

- 内定を受諾した企業名

- 内定受諾した企業の決め手

- 自社を内定辞退した理由

②新たな人材を確保する

採用目標を達成するためにも、新たな人材を確保するために動き出すことも欠かせません。

採用人数が足りなくなってしまった場合は、以下の2つの対策を取ることを検討しましょう。

▼新たな人材を確保するための対策

- 人材紹介サービスを利用する

- 送客サービスを利用する

1. 人材紹介サービスを利用する

人材紹介サービスは、登録することで自社にマッチした求職者を紹介してもらえるというメリットがあります。志望度の高い学生が紹介されるため、内定辞退防止にもつながります。

また、エージェントが学生側の対応をするため、採用にかかる工数を減らすことにもつながるでしょう。

2. 送客サービスを利用する

送客サービスとは、企業が求める人材に対して企業の説明会や選考へ案内をするサービスです。自社に興味のある母集団形成を実現することで、内定辞退を防止するだけでなく、スムーズに選考を進めることができるでしょう。

これらのサービスは新卒採用だけでなく、中途採用の際にも利用したいですね。

③会社の魅力を広報活動で全て伝えられているか確認する

採用活動のためであれば、採用情報についての広報活動を頑張ればよい、と思っている採用担当者の方はいらっしゃいませんか?もちろん重要ですが、それ以前に、企業全体の広報活動で自社の魅力を全て伝えられているでしょうか?

応募者は企業の採用情報だけでなく、ウェブサイトやSNSを行っている場合は企業アカウントなど、いくつかの広報物をチェックすることが多いです。

そのときに会社の魅力をうまく伝えられていないと興味を惹くことができず、学生にとっての企業の優先順位が下がる可能性もあります。

また、企業のSNSアカウントが話題になることで、企業自体のイメージアップにもつながります。

④社員が働きやすい環境がつくれているか確認する

企業の口コミ情報が載っているウェブサイトは、その企業の現社員・退職した元社員が書き、企業に向けての本音が書かれていることが多いです。学生は企業が公に発信している情報より、よりリアルな口コミの情報を信用する傾向にあります。

つまり、企業ができる対策として、社員からの良い口コミをもらうために、働きやすい環境を整える・社員満足度をあげることが必要になります。

具体的にできることは以下の3つです。

▼社員満足度をあげるためにできる取組み

- 人事面談を定期的に実施し、本音を引き出す

- 福利厚生の見直し(育児休暇を取りやすくするなど)

- 企業のビジョンを社員全体にも共有する(社内報など)

◎内定辞退者を引き止めたい場合

内定辞退をした学生をどうしても引き止めたい場合もあるでしょう。内定辞退者を引き止めたい場合に行うべきことは以下の2つです。

▼内定辞退者を引き止めたいときに行うべきこと

- 1対1の面談

- 待遇の見直しを提案する

①1対1の面談

1対1面談では、なぜ内定辞退に至ったか、具体的な理由を探りつつ、その人物を評価した理由を再度伝えることが効果的です。

ただし、面談の中で高圧的な対応をとってしまうと、内定者の引き止めができないだけでなく、口コミによって今後の採用業務に影響を及ぼす可能性が高いです。

そのため、1対1面談では、内定辞退者の意見を尊重しつつ、対話を通じて相手に共感することで、内定辞退者を引き止める可能性が上がります。

②待遇の見直しを提案する

待遇の見直しを提案をすることも有効です。

働き方に不安がある学生に対しては、リモート勤務やフレックス制を活用することで可能な限り寄り添う姿勢をみせると良いでしょう。また、配属部署に不安があるオープン採用で採用した学生に対しては、職種別採用の面接を案内するなど、柔軟に対応することで内定辞退者を引き止めることができる可能性が高まるでしょう。

【事例3選】内定辞退を防ぐことに成功した企業の取り組み

企業独自の内定者フォローを行うことで、実際に内定辞退の防止につながった企業を3社ご紹介していきます。自社で活かせる事例があればぜひ活用してみてください。

事例①【独自のマップを作成】株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングスでは、2019年より内定者フォローの一環として「エンプロイー・ジャーニーマップ」を導入しています。

エンプロイー・ジャーニーマップを作成する目的は、入社後達成したい目標やビジョンに対してどのような業務を通じて関わっていくか、内定者に可視化してもらうことにあります。

この取り組みによって、社員の自立性やキャリア構築を支援する社風を伝えるとともに、内定者の入社への意欲を高めることに成功しています。

【参考】NEWS PICKS『組織の新常識「従業員主体の体験価値を高める」』

事例②【応援プログラムの実施】株式会社サイバーエージェント

サイバーエージェントの新卒採用ビジネスコースでは、2025年卒の内定者向けにスタートダッシュ応援プログラム「DASH」を実施します。

このプログラムは、内定者の長期化した期間を考慮し、入社後1年目から素晴らしいスタートを切ることを目的としています。

▼応援プログラムの概要

- スタートダッシュ応援プログラム「DASH」( 内定者に対する育成プログラム)

- ナナメン制度(メンターを付け、配属先や入社後も気軽に相談できる関係性を築く)

- 長期アルバイト(内定者が社員同様の実務経験を積むことができる制度)

- 短期アルバイト( 配属を検討している各事業部で2日間限定の体験が可能)

- キャリア戦略研修(入社後のキャリアプランを磨くための研修)

- 事業部研修(配属を想定する部署の役員や活躍社員が直接内定者に部署の魅力を伝える研修)

- その他(面談や懇親会など)

【参考】株式会社サイバーエージェント「内定者向けスタートダッシュ応援プログラム「DASH」」

事例③【独自の「お試し入社」システムの導入】株式会社yutori

株式会社yutoriは、最終面接が終了した後「お試し入社」という独自の選考ステップを実施。社風や業務内容を体験してもらい、「こんなはずじゃ無かった・・・」といった入社後のミスマッチを防ぐことを目的としています。

「お試し入社」により、入社前と後のギャップを埋めることに成功し、離職率0%という高い成果を残しています。「お試し入社」が、内定辞退防止だけでなく、転職によって優秀な人材が会社から離れていくことの防止にもつながっています。

【参考】株式会社yutori「選考フローに「お試し入社」を設けてから1年半、社員の離職率0%のスタートアップの話」

さいごに

本記事では学生が内定辞退する理由を把握することで、どのような対策を行えばよいのかを解説しましたがいかがでしょうか?

選考中からしっかりと擦り合わせを行うことで、ミスマッチを減らしていきましょう。

_Crop%20Image.jpg)