「採用要件設定時に決めた項目を写すだけで、募集要件は書き終えられる」

そんな風に思っていませんか?

募集要項は、自社へエントリーする候補者が必ず目を通す項目です。そのため、募集要項を魅力的にかけるか否かで、母集団形成の成功が左右されるといっても過言ではありません。

本記事では、募集要項の書き方を、無料のテンプレートと合わせてご紹介します。

募集要項とは

募集要項とは、自社が募集している職種や雇用の際の条件などを記載した項目のことです。

業務内容や給与、勤務地が書かれていない企業の選考を受けようとは思えないですよね。「どのような条件」で「どのような内容」の仕事をするのかという認識を、企業と候補者の間で一致させておくことで、ミスマッチや早期離職を防ぐことが可能です。

また、募集要項を明示することは法律で義務付けられており、フォーマットに大きな差はありません。そこで、書き方や内容を工夫して求職者の目に留まる魅力的な募集要項を作成する必要があります。

募集要項の目的

募集要項は以下の目的を担っています。

▼募集要項の目的

- ミスマッチを減らす

- 正しい情報を端的に伝える

募集要項は、自社が求めるスキルや経験、働き方の条件を具体的に示すことで、応募者は自分に合っているかどうかを事前に判断できます。これにより、採用後の早期離職を防ぐことが可能になります。

また、応募者は限られた時間の中で複数の求人情報を比較するため、簡潔で分かりやすい表現が欠かせません。情報が整理されていれば、応募者は応募の意思決定をスムーズに行えます。

募集要項と応募要項の違い

募集要項と似ている言葉として「応募要項」があります。

「募集」には集めるという意味があり「応募」には募集に応じるという意味があります。そのため、「募集要項」は、企業目線で人材に求める条件などの項目を記載しているのに対し、「応募要項」は求職者目線で応募に必要な項目が設けられているという違いがあります。

募集要項と求人票の違い

募集要項と混同しやすい言葉として、「求人票」があります。求人票とは、求人募集を始めるために、企業がハローワークや大学などに対して提出する書類一式のことです。

求人票には、募集要項に記載される項目に加えて、「企業理念」や「企業の取り組み」など、より詳しい情報が記載されます。募集要項は、求人票の簡素版・求人票の一種として捉えると良いでしょう。

ただ、文脈によっては、募集要項と求人票を同視する場合もあるため、厳密な区別はありません。

Matcher Scoutなら募集要項の記入を代行してスカウトメールを送信できます

「採用にかかる工数を減らしたい」「募集要項を出しても学生の応募が来ない」といったお悩みを抱えている採用担当者様におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。

Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービスです。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。

Matcher Scout をおすすめする理由

- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行

- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層

- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い

- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる

- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意

以上の理由より、工数をかけずに、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的な採用活動を行うことができます。弊社の担当者と一緒に採用活動を成功させませんか?

ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout

【導入事例】運用負荷は一番少ない。「効率的」に「会いたい学生」に会えるツール

募集要項の無料テンプレート例|ワード形式

はじめに、募集要項のテンプレート例をあげておきます。ワード形式でダウンロード頂けるテンプレ―トと、サンプルとしての画像、さらにコピペできる文面の3種類を掲載しているので、用途に合わせて参考にしてみてください。

ダウンロードできる無料のテンプレート

word形式のテンプレートは、ファイル>ダウンロード>word形式で保存してご活用ください。

◎募集要項テンプレートはこちら

◎募集要項記入例のテンプレートはこちら

【サンプル】募集要項

| 募集要項 | |

| 募集職種 | <営業職>

-概要 |

| 応募資格 | 2023年3月卒業予定の方

学歷·学部·学科不問 |

| 選考フロー | エントリー→書類選考→適性検査→面接(3回)→内定

※エントリーから内定まで最短1ヶ月 |

| 勤務地 | 渋谷オフィス

東京都渋谷区〇〇 オフィスの様子はこちらのページをご覧ください。 美味しいお店が近くにたくさんあるので、「今日のランチはどこに行こうかな」と毎日楽しいです! |

| 勤務時間 | 9:00-18:00(休憩1時間、実働8時間

残案時間32h/月(2023年2月実績) ※フレックスタイム制導入部署あり |

| 給与 | 月給280,000円〜

基本給210,000円〜 固定残業手当70,000円〜 ※通動手当別途支給 賞与年2回(6月、12月) 昇給年1回 平均年間年収 920万円(2023年2月現在正社員) |

| 福利厚生 | 社会保障完備

通動手当(全額支給) 慶弔見舞金 リフレッシュ休暇 社員旅行 シャッフルランチ(月に1回、部署を跨いでランチします!) 部活動制度(サッカー、ボードゲーム、登山など) |

| 休日休暇 | 完全週休2日制(土・日.祝)

夏季休服6日間/2023年度実續) 年末年始休暇(4日間/2023年度実績) 有給休暇(取得率88%/2023年度実) 慶弔休暇 産休/育休/介護休服(男性取得率94%/2023年度実續) リフレッシュ休暇(1年に連続5日間) ※年間休日120日以上 |

| 受動喫煙防止措置の状況 | 屋内禁煙(オフィス内に喫煙ルームを設置しています) |

| 試用期間 | 試用期間あり(3ヶ月)

※労働条件の変更はありません。 |

募集要項に記載するべき必須項目

採用活動において職種や報酬などを記載するもののことを、一般的に「募集要項」と呼びます。募集要項に記載が必要な内容は、職業安定法にて明確に規定されているため、漏れなく記載する必要があります。

また、2024年の法改正により、記載すべき労働条件に「従事すべき業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の基準」が新たに追加されました。

【参考】厚生労働省「募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!」

追加部分に注意して、募集要項を作成するようにしましょう。

具体的に募集要項に記載をしなければならない必須項目は以下の11個です。

▼募集要項に記載が必須の11の項目

- 業務内容

- 勤務時間

- 就業場所

- 給与

- 加入保険

- 休日休暇

- 受動喫煙防止措置

- 試用期間

- 募集者の氏名もしくは企業名

- 派遣労働としての雇用ではその旨

- 契約期間

【項目別】募集要項の書き方を徹底解説!

次に、募集要項の項目別の書き方を、解説していきます。募集要項に記載が必須となる11の項目と、必須ではないものの記載しているとイメージが湧きやすい4つの項目について解説します。

▼募集要項に記載が必須となる11の項目

- 業務内容・募集職種

- 勤務時間

- 就業場所

- 給与

- 加入保険

- 休日休暇

- 受動喫煙防止措置

- 試用期間

- 募集者の氏名もしくは企業名

- 派遣労働としての雇用ではその旨

- 契約期間

▼募集要項に書くと分かりやすい4つの項目

- 募集対象

- 歓迎するスキル

- 採用フロー

- 福利厚生

NG例と好例を比較しながら、書くべき内容や注意点を説明しているので、実際に募集要項を作成する際の参考にしてみてください。

必須|①業務内容・募集職種

募集職種に加えて、雇入れ後に従事する職種の変更の範囲を記載しましょう。2024年の法改正により、今後職種が変更する可能性がある場合は職種の変更の範囲も記載する必要があります。

募集職種に加えて、雇入れ後に従事する職種の変更の範囲を記載しましょう。2024年の法改正により、今後職種が変更する可能性がある場合は職種の変更の範囲も記載する必要があります。

業務内容では、募集職種を具体的に記載するようにしましょう。営業職であれば、法人営業・ソリューション営業・代理店営業、など、より詳しく書くと、業務内容が伝わりやすくなります。

BAD例にあるように、”営業職”のみの記載でも法令違反にはなりませんが、「どんな業務内容か知りたい」という求職者のニーズを満たすことはできません。

また、業務内容を漠然と記載してしまうと、求職者とのミスマッチにもつながる可能性があります。

業務内容を具体的に記載することによって、予め求職者とのミスマッチを防ぐことができるのです。加えて、下記のような内容を記載すると、求職者にとってより親切な募集要項となります。

▼求職者にとって分かりやすい募集要項の内容の例

- 教育支援制度など、その職種に必要なスキルを磨ける環境

- 裁量権の大きさがあり、担当する業務は能力に応じて拡張できること

- 経営に近いところで業務を行えること

- (総合職の場合)適性や相性を見た上で配属が決まること

特に新卒採用で募集職種を記載する際には、専門用語などの使い方に注意が必要です。未経験者を対象としている場合は、分かりやすい言葉を使用するか、もしくは用語の解説を載せるようにしましょう。

必須|②勤務時間

勤務時間には「時間帯」「休憩時間」「実働時間」を含めるようにしましょう。その他「残業時間」や「勤務時間に関わる制度」などを記載すると良いです。

勤務時間には「時間帯」「休憩時間」「実働時間」を含めるようにしましょう。その他「残業時間」や「勤務時間に関わる制度」などを記載すると良いです。

特に「残業時間」は、早期離職を防ぐためにも記載することが重要です。実際にどれだけ働くのかという目安を応募前に知っておくことで、自社で働いた際のワークライフバランスなどを想像しやすくなります。

必須|③就業場所

「どこで勤務するのか」について記載する項目です。勤務先に変更がある場合には、その旨記載する必要があります。

「どこで勤務するのか」について記載する項目です。勤務先に変更がある場合には、その旨記載する必要があります。

オフィス名や住所名のみを端的に記載することも可能ですが、その勤務地の魅力を伝える方が自社で働く様子を応募者が想像しやすくなります。勤務地欄には、以下のことを記載すると良いでしょう。

▼勤務地欄に記載するべき内容

- オフィスのこだわりポイント

- 立地の特徴

- オフィスについて紹介されているページリンク

採用となった場合、長い時間を過ごすことになる勤務地。その魅力をアピールすることで自社への志望度を高められます。

必須|④給与

実際の給与を想像しやすいように、できるだけ詳細を記載しましょう。賞与や昇給の回数、社員の平均年収などの情報があると、初任給だけではなく、将来どれほど稼げるようになるかなどもイメージしやすくなります。

実際の給与を想像しやすいように、できるだけ詳細を記載しましょう。賞与や昇給の回数、社員の平均年収などの情報があると、初任給だけではなく、将来どれほど稼げるようになるかなどもイメージしやすくなります。

また、固定残業代がある場合、具体的な金額の記載が必要です。

固定残業代を基本給に含めて表示しないよう注意しましょう。

▼募集要項での固定残業代の書き方

- 固定残業代を除いた基本給の額

- 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法

- 固定残業時間を超える時間外労働、休日及び深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨

【出典】厚生労働省『固定残業代 を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。』

必須|⑤加入保険

健康保険や厚生年金保険、雇用保険といった加入保険について記載する項目です。

健康保険や厚生年金保険、雇用保険といった加入保険について記載する項目です。

社会保険は法律によって義務付けられている福利厚生のため、加入保険の記入欄ではなく、福利厚生の一つとして記載する形式の募集要項もあります。また、どの保険に加入しているのか、詳細まで書くようにしましょう。

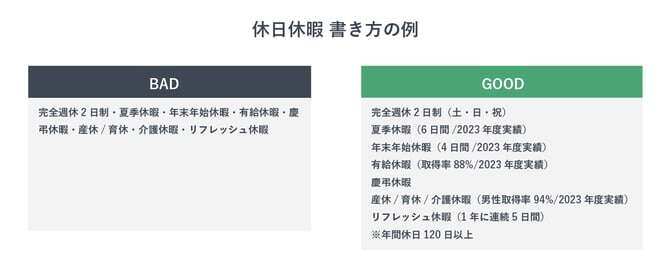

必須|⑥休日休暇

「どれほど休日や休暇があるのか」について記載する項目です。

「どれほど休日や休暇があるのか」について記載する項目です。

休日休暇を記載する際は、期間や取得率を示すと良いです。

例えば「完全週休2日制」と記載されていても、企業によっては平日の中に休みがある場合があります。「パートナーや友人と予定を合わせやすいように土日休みの企業が良い」「趣味のために平日休みがある企業が良い」など、プライベートを考えながら企業選びをしている学生もいます。

ワークライフバランスを応募前からイメージしやすくなるように休日休暇の詳細を記載し、ミスマッチを予防しましょう。

■休日休暇の書き方

休日休暇の書き方は複数あり、正しい書き方をしなければ実態と異なる意味になってしまうため注意が必要です。

◎完全週休2日制と週休2日制の違い

完全週休2日制は1週間のなかで必ず休める日が2日あるということで、週休2日制は1ヶ月のなかで1週間に2日休める日が1週以上あるということです。つまり、1ヶ月のなかで1週でも週に2日休めない場合は週休2日制という記載方法になります。

◎「完全週休2日制(土・日)・祝」と「完全週休2日制(土・日・祝)」の違い

「完全週休2日制(土・日)・祝」は、毎週土日が休日となり、祝日がある場合は祝日も休日になることです。「完全週休2日制(土・日・祝)」は、毎週土日が休みになりますが、祝日がある場合は、土日のうちの1日と祝日の2日間が休日になるということです。

必須|⑦受動喫煙防止措置

2020年度から、社内の受動喫煙防止措置に関する明記が必須事項となりました。社内の喫煙ルールを確認しつつ、記載するようにしましょう。

2020年度から、社内の受動喫煙防止措置に関する明記が必須事項となりました。社内の喫煙ルールを確認しつつ、記載するようにしましょう。

屋内全て禁煙の場合には、”屋内禁煙”のみの記載で問題ありませんが、オフィス内で一部喫煙が行われている場合には、喫煙専用室の有無を記載しておく必要があります。また、オフィスごとの状況も加えて記載しておくと、より丁寧になります。

詳細は、以下に挙げる厚生労働省のページを参考にしてください。

【参考】厚生労働省『「受動喫煙防止」のための取組を明示してください』

必須|⑧試用期間

試用期間の有無についての記載がないと、最悪の場合トラブルに発展する恐れがあります。

試用期間の有無についての記載がないと、最悪の場合トラブルに発展する恐れがあります。

試用期間がある場合は、「期間」と「試用期間と本採用後の労働条件変更」について明記しましょう。

また試用期間がない場合でも項目は削除せず、「試用期間なし」と記載すると良いです。

必須|⑨募集者の氏名もしくは企業名

グループ企業で子会社が募集している場合など、募集要項を出している企業と親会社が混同しないよう、募集者の氏名もしくは企業名を正確に書く必要があります。

必須|⑩派遣労働としての雇用ではその旨

派遣労働といった非正規雇用での求人の場合、必須の項目となります。正社員としての雇用の場合でも、「正社員」と雇用形態を明記していきましょう。雇用に関するトラブルを避けることにつながります。

雇用形態について「募集対象」の項目で「正社員/契約社員/嘱託」のように書かれることが多いです。

必須|⑪契約期間

アルバイトや派遣社員といった非正規雇用での求人の場合、契約期間を明示する必要があります。

2024年の法改正により、有期労働契約を更新する場合の基準を明記することが義務化されました。具体的には、「契約の更新があるか」「契約更新の上限として通算契約期間、または更新回数が決められているか」があげられます。

【参考】厚生労働省『募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!』

◎ここからは、募集要項に必須の項目ではないものの、書いたほうが学生がイメージがつきやすい4つの項目について解説していきます。

推奨|⑫募集対象

「募集対象」について記載する項目です。求める人物像を絞りすぎない・差別表現を用いないように注意する必要があります。

「募集対象」について記載する項目です。求める人物像を絞りすぎない・差別表現を用いないように注意する必要があります。

新卒採用の場合では「202●年3月卒業予定の方」というように、募集対象を絞る場合があります。例えば、以下のような条件があります。

▼募集対象についての条件

- 募集学部または学科を絞る

- 最終学歴卒業後●年以内未満も応募可能であると伝える

- 学歴不問であると伝える

募集する職種などに応じて「応募するために必要な条件」を募集対象欄にて伝えましょう。

募集対象欄に求める人物像を記載すると、自社選考へ応募する心理的ハードルが高まり、応募者数が減ってしまう恐れがあります。そのため募集対象欄では、「どのような人物を採用するのか」ではなく、あくまでも「どのような人物なら応募できるのか」について記載しましょう。

推奨|⑬歓迎するスキル

一方で、「長期インターンシップの経験がある学生が欲しい」「IT業界に興味のある学生が欲しい」といった、さらに条件を絞りたい企業もあると思います。

その場合は、募集対象としてではなく、「歓迎するスキル」として書きましょう。募集対象を限定することなく、条件に合った学生の応募が増えやすくなります。

推奨|⑭採用フロー

「どのような流れで選考するのか」について記載した項目です。

「どのような流れで選考するのか」について記載した項目です。

エントリーから内定までの流れを記載する際、図を用いると視覚的に分かりやすいです。面接など複数回実施されるものがある場合は、「実施回数」「各回の面接担当部署名」などを記載すると選考の流れが伝わりやすくなります。

また新卒採用に応募する学生は、複数社を同時に受けている場合がほとんどです。できるだけ早く内定を貰える会社に応募したいという学生も多いため、エントリーから内定までにかかる所要時間を記載しても良いでしょう。

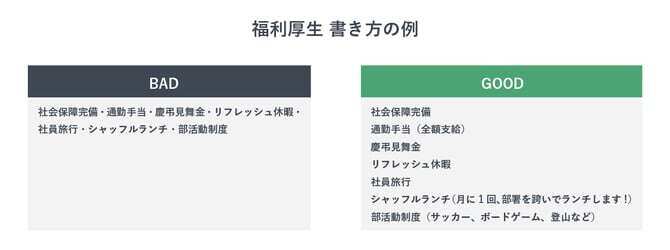

推奨|⑮福利厚生

「どのようなサポートなどがあるか」について記載する項目です。福利厚生は、学生からの注目度が高いため、丁寧に記載しましょう。企業によって違いの出やすい福利厚生は、自社の魅力や自社らしさを学生にアピールできるポイントです。

「どのようなサポートなどがあるか」について記載する項目です。福利厚生は、学生からの注目度が高いため、丁寧に記載しましょう。企業によって違いの出やすい福利厚生は、自社の魅力や自社らしさを学生にアピールできるポイントです。

また、自社独自の制度の場合には、福利厚生の詳細をできるだけ具体的に記載すると効果的なアピールにつながります。

例えば上記の例では「シャッフルランチ」など、独自制度のため名前だけでは福利厚生の内容が伝わらない場合があります。内容が伝わらなそうなものは補足を付け足すなど、自社の魅力がしっかり伝わるように記載しましょう。

さらに、「通勤手当」や「住宅手当」など企業によって上限支給額などがあるものは、自社ではどこまで補助されるのかを説明すると良いです。

募集要項に書いてはいけない5つの項目

厚生労働省は、公正な採用選考を実現するため、採用時の不当な差別を禁止しています。不当な差別に当たる場合、行政指導や、罰則を課される可能性があるため、注意が必要です。

以下では、募集要項に記載してはいけない5つの項目をご紹介します。

▼募集要項作成時に注意するべきNG行為

- 性別の制限

- 年齢の制限

- 国籍などに関する差別的な条件

- 誇張した表現

- 最低賃金を下回る給与

募集要項を掲載する前に、以下の項目に当てはまっていないかを確認しましょう。

①性別の制限

「今年は男性4名、女性2名を採用目標にしよう」

「営業職は男性のみ募集しよう」

「女性に応募してもらいたいから、女性が働く姿の写真のみ載せよう」

以上のようなことは、男女雇用機会均等法にて禁止されています。具体的には、以下の行為は不当な差別として禁止されています。

▼不当な差別として禁止されている5つの行為

- 募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること

- 募集・採用の条件を男女で異なるものとすること

- 採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基準について男女で異なる取扱いをすること

- 募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること

- 求人の内容の説明等情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること

▼NGな表現例

- 「一般職は女性のみ募集」「総合職は男性のみ募集」

- 「女子大生限定」「男子校限定」

- 「男性は8名、女性は2名募集」

男女のどちらかを募集や採用において有利にすることや、性別によって募集や採用の条件を設けることは避けましょう。

ただし、男女の均等な雇用状況を確保するために、片方の性のみを優遇するポジティブアクション(※)を実施する場合には、特例措置として許される場合があります。その他、警備員を採用する際、防犯上の理由で男性のみ募集する場合など、例外も存在しています。

詳細は、厚生労働省のページをご確認ください。

【参考】厚生労働省「企業において募集・採用に携わるすべての方へ 男女均等な採用選考ルール」

※ポジティブアクション

男女の均等な機会・待遇の確保の支障となっている事情を改善するために、事業主が、女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う措置

②年齢の制限

雇用対策法では、年齢制限を設けた求人を行うことを禁止しています。例えば「20代前半をターゲットにしたSNSマーケティングを行うので30歳未満限定」などの募集方法は法律違反です。

一方で、新卒採用の場合には、年齢制限が可能な例外事由に該当するため、年齢制限を設けて募集することも可能です。

年齢制限の設定が許可される例外自由の一つに、「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」があります。

新卒採用は、この例外自由に該当するため、「令和◯年卒業大学卒業見込みの人を募集」という形で、募集資格を設定することが可能となります。

ただし、労働契約に期間が設定されている場合や、職務経験を付している場合には、新卒採用であっても年齢制限を設けることができません。採用期間に定めがある場合などは、注意するようにしましょう。

【参考】厚生労働省『その募集・採用年齢にこだわっていませんか?― 年齢にかかわりなく、均等な機会を ―』

③国籍などに関する差別的な条件

性別や年齢の他にも、国籍や家庭環境、容姿、宗教や思想などに関する差別的な条件を設けて選考する場合、就職差別に当たる場合があります。

▼NGな例

- 「身長〇〇cm以上の方のみ募集可」

- 「営業職なので華やかな容姿の人を募集」

「オフィスが神奈川なので神奈川県出身者を募集」 - 「日本人のみ対象」「障害を持つ方の応募不可」

このような条件を設けた場合、行政から罰則を受ける可能性があるため、十分に注意するようにしましょう。

④誇張・虚偽の内容

事実と異なる内容や誤解を招く内容を募集要項に記載することはトラブルにつながるため気を付けましょう。求職者を誤認させる内容を記載した場合、職業基本法違反にあたり、懲役や罰金が課される可能性があります。

▼NG例

- 「年収〇〇万以上」(実際には提示金額を下回る、残業代込みで記載している)

- 「残業ほぼなし」(実際には月30時間以上残業が生じている)

虚偽の条件を提示しても、入社後のミスマッチにつながり、早期離職が発生する場合があります。誤解を招く表現は避けて、虚偽のない記載を行うようにしましょう。

⑤最低賃金を下回る給与

最低賃金を下回る給与を設定することは違法です。最低賃金は各都道府県ごとに決められているので、確認したうえで給与を設定するようにしましょう。

また、最低賃金は毎年10月に改定されます。そのため、こまめに最低賃金を確認し給与を見直すだけではなく、自社で掲載している募集要項に最新の給与情報が記載されているかも確認する必要があるでしょう。

募集要項を魅力的にする5つのコツ

「どうすれば応募したくなる募集要項が書けるの?」このような疑問にお答えするために、ここでは募集要項を魅力的にする書き方を5つご紹介します。募集要項を書く際は、これらのコツを意識しましょう!

▼募集要項を魅力的にする5つコツ

- 自社の強みをアピールする

- 数値を提示する

- 文章表現を工夫する

- 応募への心理的ハードルを下げる

- 応募者のニーズに沿った訴求を行う

① 自社の強みをアピールする

なぜ他社ではなく自社で働くのか、という動機をいかに醸成できるかによって内定辞退率が大きく変わります。

労働条件を提示する募集要項では、「業務内容」「給与」「福利厚生」など、競合他社と比較できる項目が多いです。ここでいかに「自社らしさ」や「自社で働く魅力」をアピールできるかが、応募者の自社への志望度を左右します。

以下のような点を整理し、例えば「業務内容」を詳細に書く、自社独自の「福利厚生」について記載するなど、自社の強みを訴求できるように意識して文章を書きましょう。

▼募集要項でアピールするべき自社の強み

- 事業の独自性はどのような点か

- 自社でしか経験できないことは何か

- どのような社内環境か

- 自社ならではの制度はあるか

② 数値を提示する

ただ漠然と自社の魅力を説明するだけでは、訴求に説得力が生まれません。

「組織をリードする人材になるための成長環境があります」

「25歳で役員になった先輩も!組織をリードする人材になるための成長環境があります」

これらの2つの文章では、具体的な数値が提示されている後者の方が成長環境への説得力や信頼性がありますよね。以下のような数値を提示することで、自社の魅力が伝わりやすくなります。

▼募集要項でアピールするべき数字

- 製品の売り上げ率

- プロダクトのユーザー数

- 事業の成長率

- キャリアパスの事例

- アワードなどの受賞歴

募集要項を記入する際は、数値化できるものがないのかを確認するようにしましょう。

③文章表現を工夫する

例えば「みらいをかんがえる」という同じ文章でも、以下のようなバリエーションで記載することができます。

「未来を考える」

「未来をかんがえる」

「ミライを考える」

「ミライをかんがえる」

これらの文章から、それぞれ違うイメージが想像できませんか?例えば「ミライ」をカタカナで表現すると、科学的なイメージになります。「かんがえる」を平仮名で表現すると、柔軟に思考する様子が連想されます。

このように、漢字・カタカナ・平仮名の使い分けによって、読み手の印象を操作することが可能です。自社がこだわる要素にまつわる文章を作る際は、どのように表すのが最適なのかを考えるようにしましょう。

また幅広く人材を募集したい場合は、専門用語を使いすぎないことも大切です。せっかく業務内容を説明していても、学生が記載されている意味を理解できなければ、応募者が働く姿をイメージすることは難しいです。

どのような文章で表現するのか、募集要項を書く際に意識すると良いでしょう。

④ 応募への心理的ハードルを下げる

募集要項を見ている応募者は、自社へのエントリーを考えている場合がほとんどです。

「活躍できそう」「楽しそう」「成長できそう」などのポジティブな印象を与えられるような募集要項を作成することで、応募数の増加に繋がります。

例えば「研修制度が整っているため未経験からでも優秀なエンジニアへと成長できる」という文章がエンジニア職の説明欄に記載されていたら、応募しやすくなりますよね。

そのほかにも研修制度について具体的に記載するなど、自社での働く姿がイメージできる具体的な内容を記載すると良いです。

一方で、専門的なスキルを有した人材のみにターゲットを絞りたい場合は、必要なスキルや能力などを記載すると良いでしょう。

⑤ 応募者のニーズに合った訴求を行う

母集団形成を行う際には、募集要項において「応募者が知りたい」と思う内容を充実させることが大切です。自社が求めるターゲットはどのような訴求が刺さるのか分析し、それを踏まえた募集要項を作成すると良いでしょう。

■応募のきっかけとなる項目とは?

株式会社ペンマークが実施した調査によると、Z世代(本調査では1996~2005年生まれと定義)が就職先選びで重視する項目として、1位が「給与・待遇が良い」で78.1%、2位が「仕事内容が魅力的・やりがいがある」で47.2%という結果になりました。

▼就職先を選ぶ際に重要だと思うもの

- 給与・待遇が良い 78.1%

- 仕事内容が魅力的・やりがいがある 47.2%

- 福利厚生が充実している 34.4%

- 社風・職場の雰囲気が良い 32.9%

- 企業の安定性・将来性 26.0%

ここから、給与はもちろん、福利厚生などの情報を求めている学生が多いことが分かります。自社の募集要項を作成する際には、給与や福利厚生の情報を具体的に書くとよいでしょう。

【参考】株式会社ペンマーク『【Z世代の就活意識調査】就職先選びで最も重視する項目、1位は「給与・待遇」。2位「仕事のやりがい」に30ポイント以上の差。』

学生を募集したいけど、応募がなかなか集まらない方へ

「母集団形成がうまくいかない」「求人を出したは良いが、募集が集まらない…」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。

Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。

Matcher Scout をおすすめする理由

- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行

- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層

- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い

- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる

- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意

以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。

ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!

詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout

【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました

おわりに

いかがでしたか。

本記事では、魅力的な募集要項の書き方のコツや募集要項作成時のNG例などをご紹介しました。皆様の人材募集活動に役立てれば幸いです。

_Crop%20Image.jpg)