「入社後すぐに辞めてしまったらどうしよう・・・」

「オンライン面接で、相手のことを見極められているか不安・・・」

採用のミスマッチは、学生にとっても企業にとっても不利益なことばかりです。

せっかく労力をかけて採用しても、早期離職してしまったら努力が水の泡。

本記事では、ミスマッチが起きる要因や、採用面接時や内定フォロー時にできるミスマッチ対策などをご紹介します。

採用ミスマッチとは?

採用ミスマッチとは、企業と求職者で認識にずれが生じた状態を指します。

採用ミスマッチが生じていることに気がつかず求職者を雇用すると、求職者は「思っていた業務と違う」と感じ、企業側は「思っていた能力や性格と違う」ということになってしまいます。

その結果、企業にとっては防ぎたい求職者の早期離職が生じるリスクもあります。

採用におけるミスマッチとアンマッチとの違い

アンマッチとミスマッチは似ている用語ですが、微妙な違いがあります。

ミスマッチは異なる要素の組み合わせに起因するズレや差異を指し、アンマッチは条件やニーズの合致しない状態のことです。

採用の場面であれば、ミスマッチとアンマッチは以下のような意味になります。

▼採用におけるミスマッチとアンマッチの違い

- ミスマッチ:入社後に企業と社員の間に条件や能力面でのずれが起きること

- アンマッチ:企業と候補者のニーズが合わず、採用に至らないこと

つまり、つまりズレが発覚するタイミングが採用前であればアンマッチ、採用後であればミスマッチということです。

採用におけるミスマッチの現状

採用ミスマッチが発生した場合、早期退職に繋がってしまうケースが多いです。本章では、新卒3年以内の離職率と離職理由についてご紹介します。

新卒採用でミスマッチを経験した人事担当者の割合は8割

マンパワーグループが実施した調査によると、企業の人事担当者の8割以上が、「新卒採用を行った後に上手くいかなかったこと・ミスマッチだったことがある」と回答しています。

上手くいかなかったこと・ミスマッチの具体的な内容は以下の通りです。

▼上手くいかなかったこと・ミスマッチの具体的な内容

- 配属先のメンバーや上司との相性がよくなかった(37%)

- 仕事に対する意欲に問題があった(36.8%)

- 本人の期待と実態にギャップが生じた(36.3%)

- 必要とされる経験やスキルが足りなかった(30.3%)

ここから、人間関係や本人の能力・意欲など、様々な観点から採用担当は新卒学生に対してミスマッチを感じていることがわかります。

【参考】マンパワーグループ株式会社『新卒採用におけるミスマッチは8割超!ミスマッチによる悪影響の1位は採用した社員の早期退職』

6割の人事担当者がミスマッチ後に社員の早期離職に直面

同調査によると、「ミスマッチの結果、起きてしまったことはありますか」という質問に対する結果は、以下のようになりました。

▼ミスマッチの結果起きてしまったこと

- 採用した社員が早期退職した(57.9%)

- 採用した社員を配置転換した(31.2%)

- 配置先の人間関係が悪くなった(25.2%)

ここから、採用ミスマッチが発生した場合、多くの場合早期退職に繋がってしまうケースが多いと言えます。

【参考】マンパワーグループ株式会社『新卒採用におけるミスマッチは8割超!ミスマッチによる悪影響の1位は採用した社員の早期退職』

新卒の30%が3年以内に離職している

厚生労働省の調査によると、大卒の就職後3年以内離職率は33.8%です。つまり、新卒就職者の約3人に1人がすぐに退職してしまっている現状があります。

事業規模別にみると、離職率は以下の通りです。

<事業規模別3年以内の離職率>

従業員数 30人~99人 41.9%

従業員数 100人~499人 33.9%

従業員数 500人~999人 31.5%

従業員数 1000人以上 27.0%

また、業界別の離職率は以下のようになっています。

<産業別就職後3年以内離職率のうち離職率の高い上位5産業>

宿泊業,飲食サービス業 55.4%

生活関連サービス業,娯楽業 54.7%

教育,学習支援業 44.2%

医療,福祉 40.8%

小売業 40.4%

宿泊業、飲食サービス業の3年以内離職率は50%を超えており、最も高い値となっています。

これら5つの業界は特に離職率が高いため、この業界の採用担当者様は早期離職を防ぐために、ミスマッチを減らした採用活動に特に注力する必要があるでしょう。

【参考】厚生労働省『新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します』

よくある離職理由とは?

それでは、どのような理由で転職を決意するのでしょうか。

厚生労働省が行った調査によると、よくある離職理由は以下の4つでした。

▼よくある離職理由

- 人間関係が好ましくないため

- 給与等収入が少ないため

- 労働条件が悪いため

- 仕事内容に興味を持てなかったため

詳しく解説します。

【参考】厚生労働省『転職入職者の状況』

①人間関係が好ましくないため

最も多いのは、「職場の人間関係が好ましくない」という理由です。特に若い女性において、この傾向が強くなっています。

人間関係については採用説明会やインターンシップ、面接の段階ではわからない場合が多いため、入社して初めて職場の人間関係の悪さ・ミスマッチに気が付く場合も多いでしょう。

②給与等収入が少ないため

続いて多いのが、「給与等収入が少ない」という理由です。この理由を挙げるのは特に男性に多い傾向があります。

初任給は良かったものの給料の上がり幅が小さかったり、残業代が固定なことで、働いた分の給料が発生しなかったりする場合が考えられます。

③労働条件が悪いため

その次に多いのが、「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」という理由です。特に若い男女に多い傾向があります。

事前に聞いていたより残業時間が多かったり、有給休暇という制度はあるが、自分が取得したいタイミングで取得することができなかったりする場合が考えられます。

④仕事内容に興味を持てなかったため

最後に、「仕事内容に興味を持てなかった」という理由です。特に20代の男女に多い傾向があります。

新卒採用や第二新卒では未経験の人材をポテンシャル採用する場合が多いです。そのため、求職者としても「思っていた仕事ではなかった」「興味を持てると思ったが持てなかった」というケースが発生するケースがあるでしょう。

ミスマッチを減らした新卒採用活動ならMatcher Scout

「求めるような学生になかなか出会えない」「採用ミスマッチをなくしたい」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。

Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。

Matcher Scout をおすすめする理由

- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行

- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層

- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い

- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる

- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意

以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。

ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!

詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout

【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました

【新卒・中途】採用ミスマッチが起きる原因

それでは、採用ミスマッチが起きる原因はどこにあるのでしょうか。

新卒採用、中途採用に分けて解説します。

【新卒採用】採用ミスマッチが起きる原因

新卒採用において採用ミスマッチが起きる原因は以下の5つです。

▼新卒採用において採用ミスマッチが起きる原因

- 評価基準が定まっておらず、面接時の印象で判断している

- 学生が魅力に感じる企業の良い側面ばかり強調している

- オンライン面接の影響で、お互いの雰囲気が分かりにくい

- 就活が早期化している影響で、学生の準備が充分にできていない

- 入社前後のフォローが不足している

①評価基準が定まっておらず、面接時の印象で判断している

面接ではコミュニケーションや性格などを判断しやすいです。

一方で、評価基準が明確に定まっていなかった場合、なんとなくの印象で合否を判断してしまい、結果「思っていた人材ではなかった・・・」という事態に繋がってしまうでしょう。

面接で好印象、コミュニケーションも取れる学生だったとしても、学生の思考やスキルが企業の求める基準に達していない場合、入社後に活躍するのは難しいでしょう。

また、企業の価値観にフィットするかどうかも見るべきポイントです。

評価基準が明確に定まっておらず、面接時の印象で判断すると、以下のようなミスマッチが起こる可能性があります。

▼面接時の印象で判断していると起こりやすいミスマッチのパターン

- 企業風土が学生とフィットしていない

- 上司・先輩社員と性格が合わず、相性が悪い

- 採用した新卒のスキルが想定より低かった

- 新卒に性格面で問題があった

なんとなくの印象で合否を決定するのではなく、評価基準を設定することで、採用ミスマッチを防ぐことができるでしょう。

学生が魅力に感じる企業の良い側面ばかり強調している

説明会などで、ついつい自社の良い側面ばかりをアピールしていませんか?

学生の志望度を高めたいが故に良い面をアピールしがちですが、それでは逆効果の可能性があります。

企業の良い側面ばかり強調していると、以下のようなミスマッチが起こる可能性があります。

▼企業の良い側面ばかり強調していると起こりやすいミスマッチのパターン

- 企業風土が学生とフィットしていない

- 残業時間や給与面など、待遇面が学生の希望と異なっていた

入社を検討するにあたり、どんな企業なのか良い面も悪い面も知りたいと学生は思っています。良い側面だけでなく、自社の実態を伝える必要があります。

オンライン面接の影響で、お互いの雰囲気が分かりにくい

コロナ禍を経て、オンラインでのリモート面接を導入している企業も多いでしょう。

オンライン面接は、自宅から面接に臨めるという点で非常に便利ですが「会社の雰囲気が掴みにくい」「対面の場合よりも学生の印象が伝わりづらい」といった問題もあります。

実際「オンラインで面接をした時と、実際にあった時で学生の印象が全く違った」といった事態も発生しています。

オンライン面接を導入する場合、以下のようなミスマッチが起こる可能性があります。

▼オンライン面接を導入する場合に起こりやすいミスマッチのパターン

- 企業風土と学生がフィットしていない

- 学生の性格や印象が思っていた人物と異なる

一見便利なオンライン面接ですが、ミスマッチの原因の1つとなることもあるため「最終面談のみは対面で行う」といった対策を行いましょう。

就活が早期化している影響で、学生の準備が充分にできていない

就活が早期化していることも、ミスマッチが起きる原因の1つとされます。

というのも、学生が就職活動を早くから行う場合、業界研究や企業研究が充分に行われていないことが多いためです。

学生による業界研究や企業研究が充分になされないまま入社先を決めてしまうと、「思っていた会社と違った」といったミスマッチが起きてしまう確率が高くなります。

学生が充分に準備ができていない場合、以下のようなミスマッチが起こる可能性があります。

▼学生が充分に準備ができていない場合に起こりやすいミスマッチのパターン

- 企業風土と学生がフィットしていない

- 上司や先輩社員と性格が合わず、相性が悪い

- 想定していた仕事内容ではなかった

この場合は、業界や企業に関する説明を入社前に行い、学生の認識にズレがないようにすることが重要です。

入社前のフォローが不十分

学生が内定承諾をしてくれた後に連絡が不足していませんか?

新卒学生のほとんどは、初めて社会に出て働こうとしています。そのため、入社前には不安な気持ちを抱えているだけでなく、働くことへの解像度が低い場合も多いです。

そのため、選考段階や入社前に学生の悩みや疑問点を解消する場を設けなかった場合、「入社するまで自社の社風や仕事内容について理解できていなかった・・・」というケースが発生しかねません。

入社前のフォローが不十分な場合、以下のようなミスマッチが起こる可能性があります。

▼入社前のフォローが不十分な場合に起こりやすいミスマッチのパターン

- 企業風土と学生がフィットしていない

- 想定していた仕事内容ではなかった

- 上司・先輩社員と性格が合わず、相性が悪い

また、入社後に感じるギャップはほぼ必ず発生するといっていいでしょう。

入社後に感じた不安や悩みについてもしっかりヒアリングし、ケアできる環境を整えるべきです。

入社前・入社後に抱えやすい不安や悩みは、事前に取り除く対策を取ることが重要です。

【中途採用】採用ミスマッチが起きる原因

続いて、中途採用でミスマッチが起こる原因についてご紹介していきます。

▼中途採用でミスマッチが起こる原因

- 転職者へのサポートが不足している

- 転職者への理解が足りていない

①転職者へのサポートが不足している

中途採用者は即戦力となりうるスキルや基本的なビジネスマナーを持っていますが、自社のルールや社内文化については転職後に浸透させていくための研修が必要です。

そのようなサポートが不足していると、職場環境に馴染めないことや、中途採用者が独自のルールで業務を進めることも考えられます。

その結果、せっかく採用した人材でも求職者、企業お互いに「思っていたのと違う」となってしまう可能性もあります。

②転職者への理解が足りていない

企業が求職者に求めるスキルと、中途採用者が持っているスキルがマッチしていないと、すぐに早期離職につながる可能性もあります。

企業は自社が求める人材の条件を明確にした採用要件を提示することだけでなく、求職者のスキル以外にも、性格なども加味することが重要です。

新卒採用のミスマッチが企業に与える影響3選

新卒採用におけるミスマッチが企業に与える影響には主に以下の3点が挙げられます。

▼新卒採用のミスマッチが企業に与える影響3選

- 採用に掛かったコストが無駄になる

- 自社に対するイメージ悪化の懸念

- ノウハウが貯まらず生産性が低下する恐れ

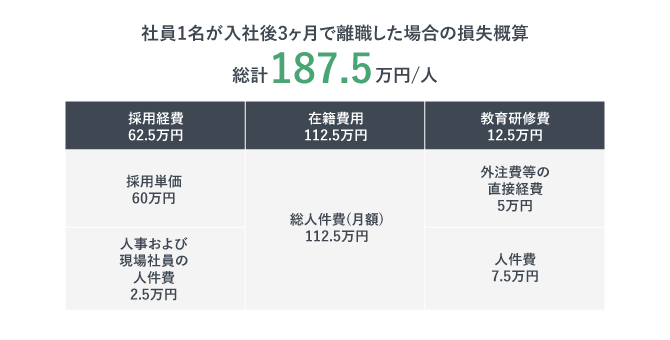

①採用に掛かったコストが無駄になる

採用には、様々なコストが掛かっているはずです。例えば、以下のようなコストが挙げられます。

▼採用にかかるコストの例

- 退社までに払った給与

- 外部の採用サービスに払った費用

- 教育のために使った人的コスト

- 社員を補充するために使う採用コスト

多額の費用と時間をかけて採用した人材が、ミスマッチで早期退職をしてしまうと、かけたコストが無駄になってしまいます。

1名の社員が3カ月以内に退職した場合、約187万円の損失になるというデータもあります。

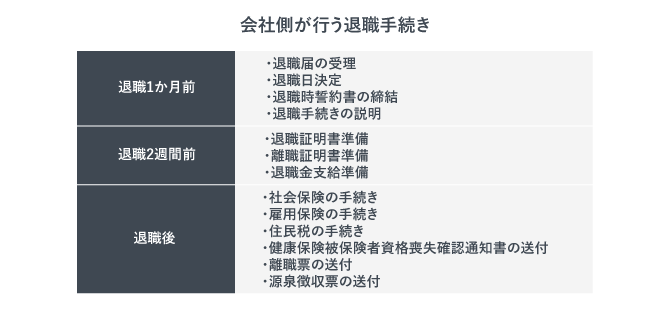

さらに、退職することになると退職手続きも行わなくてはなりません。

以下は社員が退職するとなったときに行わなければならない手続きを示したものです。

▼会社側が行う退職手続き

多くの採用コストをかけて雇用した求職者がすぐに辞めてしまった場合、採用コストが無駄になるだけでなく、新たに行わなくてはならない業務も発生してしまいます。

自社に対するイメージ悪化の懸念

学生の中には「離職率の高い会社=ブラック企業」という認識を持っている人が少なくありません。そのため離職率が高いと、学生から敬遠されてしまい、母集団形成に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、近年は就職活動においてSNS利用している学生も多いです。ミスマッチによる早期離職者がSNSや口コミサイトを通じて自社に対するネガティブな書き込みをすることで、他の就活生からのイメージが下がってしまうこともあるでしょう。

ノウハウが貯まらず生産性が低下する恐れ

離職率が高いと、業務に関するノウハウが蓄積できず、生産性が低下する可能性があります。業務知識のない新人が毎月入れ替わりで入社するような形だと、1人1人に対し充分な教育が行えません。

短期的に見ると、採用のミスマッチで生産性が落ちるというのはイメージしづらいと思いますが、中長期的には経営に関わる大きな問題になってきます。

【入社前】採用活動でミスマッチを防ぐための対策10選

ミスマッチを防ぐには、やはり採用活動の段階で自社に合う人材か見極めることが最も効率的です。

ここからは、採用活動でミスマッチを防ぐ対策を10個ご紹介します。

▼採用活動でミスマッチを防ぐ10個の対策

- 自社についてメリット・デメリットの両方を事実として伝える

- 採用戦略を見直す

- 採用担当者間で情報共有を密に行う

- 適性検査を導入する

- カジュアル面談を実施する

- 面接内容を工夫する

- OB・OG訪問を受け入れる

- 内定者インターンシップを実施する

- 内定者フォローを実施する

- リファラル採用を実施する

1.自社についてメリット・デメリットの両方を事実として伝える

説明会や座談会などのイベントでは、悪い面もしっかり伝えてあげましょう。両面を伝えることで学生の不安を取り除けるだけでなく、新卒採用に真摯に向き合ってくれている姿勢を感じ取ることができます。

悪い側面を伝える場合は、その課題解決に向けて実施している(実施予定の)対策の説明も添えましょう。

「悪い面として●●が課題となっているが、解決に向けて◯◯という制度を開始した」などと説明すると、学生の不安をより払拭できるはずです。

2.採用戦略を見直す

ミスマッチを減らすために、そもそも今までの採用戦略を見直すことも効果的です。具体的には以下の項目について考え直してみると良いでしょう。

▼採用戦略を見直す際に考えるべき項目

- 新卒採用計画(時期・職種・人数・利用サービスなど)

- 求める人物像(地域・学歴・性格・スキル・スタンスなど)

- 採用フロー(選考や試験のタイミング、説明会の形態など)

- 選考方法(面接と筆記試験での見極めるべきポイント・面接官・質問内容など)

上記の内容は、最低でも新卒採用年度が切り替わるタイミングで振り返ってみましょう。

また、採用活動で面接の前に企業説明会を実施することもミスマッチを防ぐには重要なポイントです。しっかりと事前に自社の情報を伝えることで、学生がその会社に本当に入社したいのか明確にした上で選考に臨むことができます。

説明会や座談会は、学生の自社に対する志望度を上げるために効果的なだけでなく、ミスマッチを防ぐためにも大きな役割を果たす選考方法になります。

採用戦略を立てる際のフレームワークはこちらからダウンロードできますので、ぜひ参考にしてみてください。

3.採用担当者間で情報共有を密に行う

採用担当者間で、情報共有を密に行うことも重要です。書類審査や各面接後に「面接をした学生の強みと弱み」「どの部署なら適性がありそうか」などを、採用担当者同士で確認しておきましょう。

他の採用担当者が面接を行っている学生の特徴を知ることで「採用すべき学生は、どんな学生か」が見えてくるようになるでしょう。

4.適性検査を導入する

選考フローに書類選考や面接に加えて適性検査を導入することも有効です。就活生の多くはSNSや就活本を通して、「面接ではどのようなことが聞かれるか」「面接ではどのように受け答えしたら良いのか」を理解し、対策しています。

そのため本来の学生の能力や性格を面接だけで測ることは難しい場合も多いです。

一方で、適性検査は、対策することが困難であるため、学生のありのままの能力や性格を理解することができるでしょう。

実際、新卒採用において重視している項目として、「性格適性検査」と回答した企業は39.9%、能力適性検査は29.5%でした。大学名(17.8%)、大学で身に着けた専門性(20.8%)などと比較してもかなり高い割合であることがわかります。

また、現在在籍している社員にも性格診断を行ってもらい、共通項のある学生を採用することができれば、人間関係におけるミスマッチも防ぐことができるでしょう。

5.カジュアル面談を実施する

カジュアル面談とは、選考をするのではなく、学生と採用担当がお互いの理解を深めるために面談をすることです。選考のための面談ではないため、合否は出ません。

カジュアル面談は選考の面接よりリラックスした雰囲気で行うことが特徴で、自社への理解を深めてもらうと同時に、学生がどのような性格でスキルを持っているのか、選考の面接より本質的な情報を得ることができます。

カジュアル面談で自社にマッチしている人間性かを見極めることで、人間関係が原因のミスマッチを防ぐことができます。

6.面接内容を工夫する

面接では実際に求職者と話すことになるため、最も自社に合った人材を見極められるチャンスです。面接の機会をどのように活かすかによって、ミスマッチを防げるかが決まるといっても過言ではありません。

そこで、面接をするにあたって工夫したいポイントを3つご紹介します。

<面接で工夫したいポイント>

- 学生の価値観に触れられる質問をする

- 自社に対する志望度を聞く

- コンピテンシー面接を活用する

◎学生の価値観に触れられる質問をする

採用面接では企業が質問し学生が回答しますが、質問内容は「学生が企業で活躍できるかどうか」「利益を出せるかどうか」を確認するものがほとんどだと思います。

それらの質問に比べると、学生がどんな価値観を持っているかを確かめる質問は案外少ないのではないでしょうか?

▼学生の価値観に触れられる質問

- どんな時に喜びを感じるか

- どんな時にモチベーションが高まるか

- ストレスを感じたエピソード

- 辛くても頑張れたエピソード

このような学生の価値観に触れる質問をすることで、学生の考え方が自社とフィットするかどうかを確かめて合否判断の参考にしましょう。

【参考】【キラー質問95選】採用面接で人材の本質を見抜く質問

◎自社に対する志望度を聞く

ミスマッチを防止するには、学生の自社に対する志望度を見抜くことが重要です。志望度が本当に高い学生であれば、入社後に挫折や困難な状況を経験しても、乗り越えられるでしょう。

一方「○○業界であればどこの会社でも良い」という学生は、自社への志望度が高くないため、入社後に挫折を経験すると「何か思っていたのと違う」と、退職に至る可能性が高くなります。

▼自社への志望度を見抜くための質問

- 弊社に対する印象を聞かせてください

- 弊社の社員と話したことはありますか

- 競合他社ではなく、なぜ弊社が第一志望なのですか

このような質問に具体的な社員名や商品・サービス名を用いて回答することができたり、第一志望である理由を論理的に回答することができたりした場合、自社に対する志望度が高いということができるでしょう。

▮コンピテンシー面接を活用する

面接でミスマッチを防止するために「コンピテンシー面接」を活用するのもおすすめです。

コンピテンシー面接とは、 自社内で成果を残している従業員の行動・思考パターンを数値化し、そのデータを基に求職者を判断する面接手法です。

つまり「社内で活躍している社員に近い人材を採用できる」面接手法と言えます。面接時の印象や雰囲気ではなく、具体的な指標を基に学生を判断できるため、面接官ごとの評価基準のブレがなくなります。

7.OB・OG訪問を受け入れる

OB・OG訪問を受け入れることも、ミスマッチを防ぐ重要な手段です。そもそもOB・OG訪問は「大学の先輩や知人の紹介で社会人に直接会い、実際に働いている人の話を聞くことで企業の理解を深める」ことを目的として行われます。

新卒採用を行うのは人事部ですが、新卒の多くは別の部署に配属されることが多いでしょう。 「人事部の社員さんを見て会社に入りたいと思ったけど、配属された部署の雰囲気が全然違った」といったミスマッチも頻発します。

そのため「実際に働いている人はどんな人なのかを知る」という意味で、働く人に会えるOB訪問は非常に重要なのです。

またOB・OG訪問は学生が企業を深く知れるだけでなく、企業が学生を知るためにも有効です。「新卒採用のミスマッチが頻発してしまう・・・」という場合は、OB・OG訪問の実施を検討するのもよいでしょう。

8.内定者インターンシップを実施する

「働いてみるとこんな業務だとは思わなかった」「仕事の進め方が想像と違いすぎる」などといった声が多い場合は、内定者インターンシップを行うことがおすすめです。

業務内容は部署ごとに異なるため全てを紹介することは難しいかもしれませんが、会社を代表する部署の業務内容や仕事の進め方を体験できる体験会やコンテンツを用意することは可能でしょう。

学生は、日々の業務内容や仕事の進め方を知る術がありません。実際に触れて理解度を深めることで、学生とのミスマッチを防ぎましょう。

ただし、内定者インターンシップを導入して学生が入社に至らなかった場合、その学生にかけた工数・コストが無駄になってしまうことに注意が必要です。

選考フローに短期間のインターンシップを導入し、工数を削減しつつミスマッチを防ぐのも良いでしょう。

9.内定者フォローを実施する

繰り返しになりますが、新卒学生の多くは初めて社会に出て働くため、働くことへの解像度が低く、「本当にこの会社で良いのだろうか」という不安や疑問を感じている場合が多いです。

入社前に丁寧な内定者フォローを実施することで、学生の不安や疑問を解消することが重要です。

株式会社キャリタスが実施した調査によると、「内定企業への意思決定に必要だと思うフォロー」は以下のようになりました。

実際に働く社員と交流したり、社内の見学を通して働くリアルな社風や働き方を理解したいと考えている学生が多いことがわかります。

学生が望むフォローを実施することで、入社後のミスマッチを防止することができるでしょう、

【参考】株式会社キャリタス『5 月 1 日時点の就職活動調査』

10.リファラル採用を実施する

リファラル採用とは、自社の社員や内定者から知人や友人を紹介してもらい選考する採用方法です。中途採用でよく行われる採用手法ですが、新卒採用で実施している企業もあります。

リファラル採用は社員からの紹介のため、自社にマッチした人材を紹介してもらいやすいこと、採用コストが抑えられるメリットがあります。

リファラル採用で採用された求職者はすでに知人・友人が会社内にいるため、人間関係を構築しやすい点も特徴です。

【入社後】採用のミスマッチを解消する対策5選

これまで採用活動でミスマッチを防ぐ対策についてご紹介してきました。

では、もしも入社後にミスマッチがあったことが分かった場合、求職者は退職するしかないのでしょうか。せっかく採用した人材なので、自社で長期的に活躍してほしいですよね。

そこで、入社後にミスマッチが発覚したあとも退職せずに働いてもらうために、ミスマッチを解消する対策を5つ紹介します。

▼入社後の採用ミスマッチを解消する対策

- メンター制度を取り入れる

- 社内の制度や環境を改善する

- 本人の異動希望を取り入れる

- 明確な目標を設定する

- 定期的に面談を実施する

①メンター制度を取り入れる

メンター制度は、社員ひとりにつき「メンター」と呼ばれる相談役をつけることです。メンター制度を導入することで、社内のコミュニケーションが円滑になるだけでなく、社員のメンタルを整えることにも繋がります。メンターは同じ部署の上司が担当することが多いです。

働いているなかで不安に思ったことや、相談したいことをすぐに話せるメンターがいることで、社員が抱えた違和感をすぐに共有でき、改善につなげることもできます。

②社内の制度や環境を改善する

社内の制度や環境を整えることもミスマッチによる早期離職者を減らす対策として有効です。定期的に社員に対してアンケートをとり、社員満足度を測りましょう。

満足度が低い場合は理由を分析・改善していきます。すぐに社内の制度・環境を改善する姿勢を示すことで、ミスマッチを感じた社員も「もう少し続ければ改善されるかもしれない」と判断するかもしれません。

③本人の異動希望を取り入れる

部署の仕事が合っていない、人間関係が合わなかった場合は、退職ではなくて部署を異動することも1つの手です。本人の適性に合った仕事・環境に配属することで、仕事の生産性もあがるでしょう。

ただ、部署の異動の際は再びミスマッチが起こらないように本人とよく相談をして決めることが大切です。

④新卒学生に目標を設定してもらい、定期的に進捗を確認する

新卒学生に個人目標を設定してもらい、人事や上司が定期的に進捗を確認することも有効です。

やみくもに研修や仕事を行っていては、新卒学生もやりがいを感じられないだけでなく、「本当に自分はこの仕事ができるようになるのだろうか」と不安な気持ちを感じてしまいます。

小さな目標から設定することで、着実に成長している実感を感じてもらうことが重要です。また、目標を設定しておくことで、「どこまで理解していて、どこで躓いているのか」を客観的に把握することができ、的確なフォローを行うことができるでしょう。

⑤定期的に面談を実施する

上司やメンター、人事社員など、様々な社員と定期的に面談する機会を設けることも有効です。メンター制度を導入した場合でも、メンターとそりが合わなかった場合、かえって逆効果になってしまいます。

気軽に相談することができるメンター社員がいることも重要ですが、様々な属性の社員と定期的な面談を実施することで、精神的な不安からスキル的な悩みまで、網羅的に解消することができます。

採用ミスマッチを防ぎ、自社にマッチした人材を採用できた企業事例

最後に、採用ミスマッチを防ぎ、自社にマッチした人材を採用できた企業事例をご紹介します。

株式会社グランドビジョン

株式会社グランドビジョンにおける当初の採用課題は以下の2点でした。

▼新卒採用における課題

- 採用要件に合致した学生にアプローチできない

- 21卒では内定承諾がゼロ

母集団は形成できるものの、採用要件に合う学生にであることができず、また、内定を出しても内定承諾が出ないという課題がありました。

そこで、Matcher Scoutを利用して本社がある九州地方の学生・全国転勤可能な学生と、ベンチャー志向の学生に絞り、スカウトを送信した結果、22卒ではMatcher Scout経由で4名の内定承諾者を出すことに成功しました。

【参考】九州に縁のある学生に絞ってスカウトを送り、Matcher Scout経由で目標4名の内定承諾を実現

株式会社オプト

株式会社オプトは、当初新卒採用において、「イベントを実施しても自社のターゲットとなる学生と出会うことができない」という課題を抱えていました。

ナビ媒体や合同説明会を通してイベントに参加する学生は、「大手広告代理店である」「クリエイティブな仕事をしている」と考えている学生が多かったと言います。そのため、親会社を持たない独立系企業である同社の仕事内容とミスマッチを感じ、エントリーに至りませんでした。

そこで、受け身で母集団形成を行うことに限界を感じた同社は、Matcher Scoutを利用し、企業側から学生にアプローチすることを決意しました。

Matcher Scouに登録している学生は、OB・OG訪問を通して初対面の社会人に話を聞くことで、自分自身のキャリアをよりよくするために情報収集をしようとしている学生が多いです。

そのため、Matcher Scoutを利用することでt行動力・主体性を持つ学生にアプローチすることに成功し、1名の内定承諾者を出すことができました。

【参考】従来よりも工数を削減し、行動力や情報感度に長けた学生に数多くアプローチできました。

ミスマッチを防止するにはMatcherScoutがおすすめ

「ナビ媒体を使っているけど、自社にマッチした学生からの応募が集まらない…」「求めるような学生になかなか出会えない…」

という方はいませんか。

そんなあなたには、Matcher Scoutがおすすめです!

Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。

Matcher Scout をおすすめする理由

- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行

- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層

- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い

- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる

- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意

以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。

ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!

詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout

【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました

おわりに

新卒採用では入社のタイミングが4月であることが多く、ミスマッチが生じて早期退職となった場合にすぐに欠員を補充することは難しいです。

ミスマッチによって採用コストが無駄にならないよう、上記の対策を実施してみてください。

_Crop%20Image.jpg)