本記事では、「なぜ採用活動においてペルソナを設定するべきなのか?」「実際にどうやって設計すればいいのか?」といったお悩みを解決すべく、ペルソナを設計するメリットや採用ペルソナの作り方、テンプレートや活用方法をご紹介します。

弊社で作成したテンプレート付きの採用ペルソナ設計ワークフローもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

採用ペルソナとは?

ビジネスにおけるペルソナとは「該当する商品やサービスを購入する典型的なユーザー像」のことです。主にマーケティング分野で用いられる言葉で、現在では様々な企業で用いられています。

現在では、採用分野でも「ペルソナ」という概念を用いる企業が増えてきています。採用分野における「ペルソナ」とは「採用したい典型的な架空の学生像」のことです。

ペルソナ設定では、年齢、学歴、所属サークル、趣味、休日の過ごし方など、採用要件では見られないような項目まで具体的に想定します。それによって、求める人材についての認識を社内で擦り合わせやすくなり、また、採用したい学生へのアプローチ方法が分かりやすくなるという効果があります。

「採用ペルソナ」と「採用ターゲット」の違いは?

ペルソナと似たような意味で用いられる「採用ターゲット」について、その違いを解説します。

| 採用ペルソナ | 採用ターゲット | |

| 設定方法 | 求める人物像に当てはまる架空の人物をゼロから作り上げる | 経歴やスキルなど、採用する際の条件となるものを設定する |

| パーソナリティ | あり | なし |

| 人物像の粒度 | とても細かい | 粗い |

| 具体例 | ・〇〇大学3年生 ・理工学部 ・休学して1年間ITベンチャーで長期インターン ・趣味は映画鑑賞 ・デザインへのこだわり強め |

・大学3年/大学院2年 ・大学3年/大学院2年 ・理系 ・長期インターン経験あり ・チャレンジ精神がある |

上の表からもわかるように、ペルソナが架空の人物をゼロから作り上げているのに対して、ターゲットでは採用したい人物像が持ちうる条件を設定します。ターゲットに固有性を加えたものがペルソナだと考えると分かりやすいでしょう。

採用活動においてペルソナ設定をするメリット

なぜ、採用においてペルソナを作成することが大事なのでしょうか。主なメリットとして、以下の3つがあげられます。

▼ペルソナ設定をするメリット

- 採用基準のズレを小さくできる

- 内定承諾後のミスマッチを防止できる

- ターゲット学生のニーズに合わせて魅力を訴求できる

①社内における採用基準のズレを小さくできる

人材採用は、人事部に限らず様々な部署の協力が不可欠です。そこで大事になるのが「採用基準」を各部署・社員で明確にしておくことです。

明確な採用基準を決めていない場合、面接時の判断基準が曖昧になり、面接官の負担が大きくなってしまいます。それにより、自社が本当に求める人物が採用できない、という可能性も十分に考えられます。ペルソナを明確に決めておけば、面接官ごとの選考の「ズレ」を小さくすることが可能となります。

②内定承諾後のミスマッチを防止できる

内定承諾を獲得したものの、自社の組織風土に合わず学生が早期に離脱してしまう事態はできるだけ防ぎたいですよね。ペルソナを設定することによって自社にフィットする人材の理解を深められるため、結果的にミスマッチを防ぐことが可能です。

実際に厚生労働省が調査した新規大卒就職者の離職状況を見ると、新卒採用で就職した学生の入社3年以内の離職率が約3割であると分かります。

▼新規大卒就職者の離職状況

- 2021年卒 新卒就労者:3年目までの離職率は34.9%

- 2022年卒 新卒就労者:2年目までの離職率は23.9%

- 2023年卒 新卒就労者:1年目までの離職率は10.9%

せっかく採用した人材がすぐに離職してしまっては、採用にかかったコストが無駄になってしまいます。自社が求める人物像を的確に把握して採用することで、早期離脱を防ぎ長期的に活躍する人物を採用しましょう。

③ターゲット学生のニーズに合わせて魅力を訴求できる

自社の持つ特徴や強みを、全ての学生に対して一律に押し出したとしても、魅力が伝わらない可能性があります。

例えば、「入社年次関係なく、実力に応じて裁量権の多い仕事を任せられる」という自社の特徴があったとします。この特徴は、「自己成長意欲の高い体育会系出身者」にとっては魅力的に映るかもしれません。

しかし一方で、「周囲と協調しながら仕事をしたい文化系サークル出身者」には魅力的に感じてもらえない可能性があります。

そこで、採用ペルソナを設定することでターゲット学生が明確になり、それぞれの学生の属性に合わせて自社の魅力・強みを訴求しやすくなるのです。

採用ペルソナの設計方法・作り方

採用ペルソナをつくるメリットがわかったところで、実際にペルソナを作ってみましょう。

▼採用ペルソナ設定の流れ

- 採用目的を明確にする

- 自社の情報を整理する

- 求める人物像の条件を整理する

- ペルソナに求める経験や素質を具体化する

- 人物の具体的な特徴まで膨らませる

- 経営陣や現場社員に確認を行う

各手順の詳細を確認していきましょう。

①採用目的を明確にする

採用ペルソナを作成する前に、「なぜ採用するのか」という採用目的を明確にしましょう。採用を行う理由が欠員補充の場合、退職した人と同じようなスキルを持った人材を採用する必要があります。

もしくは自社の事業拡大やさらなる成長を図る場合、自社に新しい風を吹かせるような、これまで自社にはいなかった人材を採用するのがよいでしょう。新しいプロジェクトを立ち上げる場合は、そのプロジェクトの適性を踏まえた人材を採用する必要があります。

このように、採用する目的によってどのような人物を採用するべきかが変わってきます。採用目的を明確にしてから採用ペルソナを作成するようにしましょう。

②自社の情報を整理する

効果的に採用ペルソナを設定するためには、自社がどのような人材を欲しているのかを把握しておく必要があります。

自社が欲しい人材を把握するために行うことは以下の通りです。

▼自社の求める人材を整理するために行うこと

- 自社の情報を整理する

- 活躍している社員を分析する

❚ 自社の情報を整理する

まずは自社の情報を整理しましょう。自社の情報として整理すべき項目は以下の通りです。

▼自社の情報として整理するべき項目

- 理念

- ビジョン

- 事業内容

- 募集職種

- 業務内容

- 企業風土

- 社風

- 働き方

例えば理念が「すべてのお客様を笑顔にする」であれば、コミュニケーション能力の高い人材や、協調性のある人材をペルソナとして設定できます。このように、自社の情報を整理することで、採用するべき人材のイメージを掴みましょう。

❚ 活躍している社員を分析する

自社の情報が整理できた後は、自社で活躍している社員の特徴を分析し、整理していきます。活躍している社員の特徴を把握することによって、特徴に沿った採用ペルソナが立てやすくなります。

将来的に自社で活躍できる新入社員を採用するために、活躍している社員の特徴を分析することは必要不可欠な作業です。

③求める人物像の条件を整理する

採用目的と自社の情報を踏まえ、採用ペルソナの土台となる求める人物像の条件を書き出します。

求める人物像の条件として、以下の例があげられます。

▼求める人物像の条件の例

- 努力家である

- 主体性がある

- 協調性がある

- 営業職を希望している学生

- 全国転勤を希望している学生

このように、採用ペルソナの軸となる条件を書き出していきましょう。

自社がどのような人材を採用すべきか決めかねている場合は、経営陣や現場の社員にヒアリングを行うことがオススメです。また、社員に適性検査を実施して、その結果を参考に求める人材の特徴を決めていく方法もあります。

④採用ペルソナに求める経験や素質を具体化する

続いて、ここまでで整理した情報を踏まえて、採用ペルソナに求める経験や素質を具体化していきます。

例えば、「営業職を増やしたい」「努力家の人材を求めている」という2つが条件にあげられる場合、以下のように具体化することができます。

- 学生時代に部活やサークルで目標達成に向けて粘り強く努力した経験がある人

- 初対面でも物怖じせずに話せる人

また、「組織の若手比率を高めて活気のある組織にしたい」場合、以下のように具体化することができます。

- 周囲を巻き込みながら活躍した経験がある人

- チームに新しい風を吹き込める柔軟さを持つ人

さらに、「エンジニア職を増やしたい」場合、以下のように具体化することができます。

- プログラミングの経験がある人

- チームで協力して取り組んだ経験がある人

⑤人物の具体的な特徴まで膨らませる

ここまでできたら、実際に採用ペルソナを設定していきましょう。

例えば「プログラミング経験のある学生」を求めているのであれば、大学の専攻やインターン経験などにその要素をプラスします。

このように、今まで洗い出した自社の情報や求める人材の特徴をペルソナに落とし込んでいくことが重要です。

以下の例を参考にしながら、具体的な特徴までイメージを膨らませていきましょう。

▼採用ペルソナの例

基本情報

- 年齢:21歳

- 性別:男性

- 学歴:〇〇大学理工学部

- 専攻:情報処理学科

パーソナル情報

- 性格:内向的でおだやか

- 長所:協調性がある、論理的思考力が高い

- 短所:妥協しがち、心配性

- 趣味:オンラインゲーム

- 資格:TOEIC 720点

学生時代の経験

- 部活:所属なし

- サークル:所属なし

- アルバイト:ITベンチャーで長期インターン

- ガクチカ:アプリ開発の経験

就活について

- 志望業界:IT業界

- 志望業種:エンジニア

- 企業選びの軸:業務的な自由度の高さ、ワークライフバランス重視

⑥経営陣や現場社員に確認を行う

ペルソナを設定したら、経営陣や現場社員とのすり合わせを行います。

現場の求める要件と大きくズレていた場合、採用そのものが失敗しかねません。他部署とすり合わせを行うことで、求める人物像に対する認識のズレを無くすことにつながります。

もしここで認識のすれ違いがあった場合は、採用要件の見直しやペルソナの再設定をしましょう。

採用ペルソナを設定することは『絶対的な採用基準』ではなく、あくまでも『採用要件の認識を統一させるための材料』です。求める人物像に対して、どのような学生なら条件に当てはまるのかを示す具体例として活用しましょう。

よりイメージを持ちやすくするために、ペルソナを複数作成することも効果的です。

▼採用ペルソナのワークフローを無料ダウンロード

「もっと簡単にペルソナを作りたい」というご担当者さま向けに、弊社にて採用ペルソナのワークフローを作成しました。以下のリンクから無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

【参考】そのまま使えるテンプレ付き|採用ペルソナの設計ワークフロー

採用ペルソナを設計するうえで重要な項目

採用ペルソナを設計するうえで、重要な項目は以下のようにまとめられます。

| 特徴 | 項目例 | |

| 基本属性 | ペルソナを設計するうえで基本的な情報 | ・年齢 ・性別 ・学歴 ・趣味 ・ライフスタイル ・長所・短所 など |

| 経験・資格 | 業務を遂行するうえで必要な資格や経験 | ・資格 ・職務経験 ・大学時代のサークルなどの課外活動経験 ・自己PR ・学生時代に力を入れたこと など |

| 価値観・人柄 | 企業とのマッチ度をはかる候補者の価値観やキャリア志向、人柄 | ・キャリア志向 ・人間関係の価値観 ・能力を発揮しやすい環境 ・年収の希望 ・企業選びの軸 ・志望動機 ・志望業界 など |

以上の項目を踏まえてペルソナ設定をおこなうことで、自社にマッチした人材を採用しやすくなるでしょう。

採用ペルソナを設計するときのポイント

「すでに採用ペルソナを設定しているが、うまく機能してない」という場合は、以下の施策を行なって改善してみることがオススメです。

▼採用ペルソナを設計するときのポイント

- 若手社員や内定者にヒアリングを行う

- ペルソナを複数個作成する

- 求職者の就活観を調べる

- 実際の採用活動でペルソナを活用する

- 採用振り返り時にペルソナ修正を行う

- ペルソナを細かく設定しすぎない

- 社内で採用ペルソナを共有する

詳しく見ていきましょう。

①若手社員や内定者にヒアリングを行う

「自社が求める人物像」だけをペルソナに反映していませんか?ペルソナ設定において重要なのは、ペルソナが「自社が魅力に感じる人物像」であるだけではなく、それが「自社のことを魅力的に感じている人物像」でもあることです。

自社に魅力を感じている求職者層の行動パターンをペルソナを通して理解を深めることで効率的に採用活動を進めていくことが可能になります。

ペルソナを作っていく過程で、若手社員や内定者に向けて以下の項目のヒアリングを行うと、このような相思相愛のペルソナを設定することができます。

▼若手社員や内定者にヒアリングする項目

- 入社の決め手となったポイント

- 就活の軸にしていたこと

- どのような学生生活を送っていたか

- 就活中、自社の雰囲気をどのように感じたか

- 他社を選ばなかった理由

ヒアリングした内容をペルソナに反映させて、採用の精度を高めていきましょう。

②ペルソナを複数個作成する

ペルソナは1つだけでなく、2つ以上用意することが重要です。なぜならペルソナを1つに絞ってしまうと、採用活動で重要な母集団形成ができなくなってしまうからです。

また、部署や職種ごとに求める素養は異なることが多いため、ペルソナを1つに絞ると採用要件にマッチした学生に出会いづらくなります。母集団形成を成功させ、各部署にマッチした学生を採用するためにも、ペルソナは複数用意するようにしましょう。

③求職者の就活観を調べる

現代に存在していそうなペルソナを、しっかりと設定できていますか?

求職者が企業選びにおいて重視するポイントは時代によって変わります。現代の就活生がどのような働き方を求めているのか、という下調べをした上でペルソナを設定するように注意しましょう。

以下にマイナビが実施した26年卒の企業選びのポイントなどを調査した結果を記載するので、ぜひ参考にしてみてください。

▼26年卒の企業選択のポイント

- 第1位:「安定している会社」51.9%

- 第2位:「自分のやりたい仕事(職種)ができる会社」27.2%

- 第3位:「給料の良い会社」25.2%

▼26年卒が行きたくない企業の特徴

- 第1位:「ノルマがきつそうな会社」38.2%

- 第2位:「転勤の多い会社」31.0%

- 第3位:「暗い雰囲気の会社」24.1%

【参考】マイナビ キャリアリサーチLab『マイナビ 2026年卒大学生就職意識調査』

④実際の採用活動でペルソナを活用する

ペルソナを作成するだけでは意味がありません。実際の採用活動で活用できているかを確認しましょう。

▼採用活動におけるペルソナの確認ポイント

- ペルソナにアプローチできる採用媒体を選べているか

- ペルソナが魅力を感じる募集要項・スカウト文面になっているか

- ペルソナが参加しやすい選考スケジュールになっているか

- ペルソナに応じた選考フローになっているか

- 面接担当にペルソナを共有し、合否基準のすり合わせができているか

以上の確認ポイントを見ながら、採用全体をブラッシュアップしてみてください。

⑤採用振り返り時にペルソナ修正を行う

実際にペルソナを選考基準に落としこんで運用を開始したら、その結果からペルソナの修正を行うことが必要になります。

例えば、以下のような想定していなかった事態が発生する可能性があります。

- ペルソナのレベルが高すぎた

- 応募者が集まらなかった

- 思うような人が見つからなかった

このような場合、理想的なペルソナを設定できていたとしても再考が必要になります。ペルソナは一度設定したら終わりではなく、採用状況に合わせて再度設定し直しましょう。

⑥ペルソナを詳細に設計しすぎない

ペルソナを細かく設計しすぎると、条件が高くなるため該当する学生がいないということになってしまいます。ペルソナを詳細に設計しすぎず、ある程度幅を持たせることも大切です。

例えば、「文学部の大学4年生」と設計すると、文学部以外の文系大学の学生は対象から外れてしまいます。この場合、「文系学部の大学4年生」と対象を広げましょう。_

また、採用と関連性の低い情報をペルソナに盛り込みすぎると、関連性の低い要素で不採用としてしまう恐れがあります。例えば「好きな食べ物は○○」「○○というアーティストが好き」のように、採用と関連性の低い趣味嗜好を具体的にもりこまないようにしましょう。

⑦社内で採用ペルソナを共有する

採用ペルソナは採用担当者だけで作成するのではなく、現場社員など社内で共有しましょう。採用担当者だけで考えても、現場や経営層が欲しいと考えている人材をペルソナとして設計できているとは限りません。

ペルソナを設計している途中や設計ができた段階で社内で共有し、認識のずれがないようにしましょう。

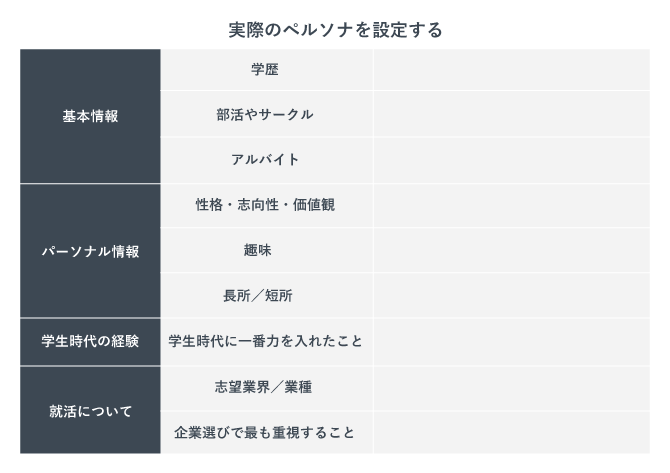

採用ペルソナ設定のテンプレート

ここでは、採用ペルソナのテンプレートをご紹介します。

どの企業、業界でも使えるものとなっておりますので、こちらのテンプレートをもとに、先ほどご紹介した「採用ペルソナの設定方法・作り方」を参考にして、自社でカスタマイズしてご利用頂けますと幸いです。

下記のテンプレートは、面接前に記載して頂き、実際の面接時にお手元に置いておくのがおすすめです。

【画像】採用ペルソナのテンプレート

【コピペ用】採用ペルソナのテンプレート

| 基本情報 | 学歴 | |

| 部活やサークル | ||

| アルバイト | ||

| パーソナル情報 | 性格・志向性・価値観 | |

| 趣味 | ||

| 長所・短所 | ||

| 学生時代の経験 | 学生時代に力を入れたこと | |

| 就活について | 志望業界・業種 | |

| 企業選びで重視すること |

【業界別】採用ペルソナの設定例

「採用ペルソナの設定方法・作り方」に基づいて、上記でご紹介した採用ペルソナのテンプレートを使用して作成した業界別の採用ペルソナの設定例をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

今回ご紹介する採用ペルソナの業界は以下の3つです。

▼【業界別】採用ペルソナの設定例

- A社(人材)

- B社(IT)

- C社(小売)

⑴ A社(人材)

まず人材業界の具体例を紹介します。

STEP① 自社の情報を整理する

はじめに自社の情報整理をしましょう。項目に沿って表を埋めていくとスムーズに進めることができます。

この際、できるだけ簡潔にまとめておくことで次のステップに取り組みやすくなります。

STEP② ペルソナに求める経験や素質を具体化する

①で整理した情報をもとに、ペルソナを具体化します。まず、自社情報の中で特に重要と思われる要素をピックアップします。

今回は、以下の要素を重要なものとしてピックアップしました。

- チームワーク主義

- 上下関係

- ノリの良さ

- 忙しいと残業が多くなりがち(多忙)

- 関わる人が多い

- 営業として、企業/求職者双方と関わる(→どちらとも円滑にコミュニケーションをとり、ニーズを引き出す力が必要)

これらを分類し、ペルソナに求める経験や素質を具体化します。

STEP③ 実際のペルソナを設定する

②で考えた経験や素質をもとに、実際のペルソナを設定していきます。その際には、具体的に仮説を立てるよう意識してみてください。

例えば、下記のペルソナは

「体育会部活動の中でも、特にチームワークがしっかりしていて多忙さにも耐性があると良さそう。また、受け身ではなく主体的に行動した学生が良いのではないか。」

「協調性を持っている学生は、チームで何かに取り組んだことがある学生や多くの人と一緒に活動してきた学生なのではないか。」

「コミュニケーション能力が高い学生の性格は、ノリが良くて友人が多そうだ。人と話すことが好きだろうから、コミュニケーションが活発な企業を選ぶのではないだろうか。」

このように仮説を立てながら設定しました。漠然と考えるのではなく仮説とその理由とともに考えることでより質の高いペルソナを設定することができます。

いかがでしょうか? 同じように他の例も考えてみましょう。

⑵ B社(IT)~エンジニア採用におけるペルソナ設定~

次にIT企業におけるエンジニア採用の事例を紹介します。

STEP① 自社の情報を整理する

まずは例⑴と同じように、自社の情報を整理します。

STEP② ペルソナに求める経験や素質を具体化する

B社の場合、特に重要と考える要素は

・事業内容(システム基盤の構築・運用)、募集職種(システムエンジニア)

→ 興味があり、かつマッチ度が高い

・愚直に品質を高めようとする姿勢

→ 基礎から最新技術まで学び続ける意思がある

といった要素を重要なものとしてピックアップしました。これらから、ペルソナに求める経験や素質を具体化します。

STEP③ 実際のペルソナを設定する

それでは、②で考えた求める経験や素質をもとに、エンジニア採用におけるペルソナを設定します。

下記のペルソナシートは、

「ITへの興味、特にエンジニア職について関心がありそうな学生が良い。関心が強い学生は、その勉強をしていたり長期インターンに取り組んだりしているのではないか。」

「業務に愚直に取り組めそうな学生は、何事にも丁寧に取り組む人だろう。うちは品質重視だから、きちんと技術を身につけたいと思っている人と合うのではないか。」

「向上心が高い学生は、学生時代から勉強熱心な可能性が高そうだ。」

といった仮説を立てながら考えました。

同じようにして、もう1社例を見てみましょう。こちらについては、詳細の説明は記載しておりませんので、どのような仮説を元に作成しているのか、想像しながら読んでみてください。

⑶ C社(小売)

最後に小売業の事例で紹介します。

STEP① 自社の情報を整理する

まずはこれまでと同じように自社の情報を整理します。

STEP② ペルソナに求める経験や素質を具体化する

次にペルソナに求める経験や素質を具体化しましょう。小売業であればコミュニケーションが特に重要です。選考の場では「聞かれた質問にしっかり答えられているか」等をみて、学生の素質を確認するようにしましょう。

STEP③ 実際のペルソナを設定する

最後にこれまでの情報をまとめ、実際のペルソナを設定します。

ペルソナ設定についてのイメージは持てたでしょうか?自社のペルソナ設定の際に、ぜひ上記のフォーマットに沿って考えてみてください。

採用ペルソナを活用できる3つの場面

ここまで、採用ペルソナの作り方やその具体例についてご紹介しました。本章では、作成した採用ペルソナを具体的にどのような場面で活用するべきなのかご紹介します。

▼採用ペルソナを活用できる3つの場面

- ダイレクトリクルーティングサービス

- 求人票

- 選考(面接など)

①ダイレクトリクルーティングサービス

1つ目が、ダイレクトリクルーティングサービスです。ダイレクトリクルーティングサービスとは、企業自身が特定の求職者に直接アプローチする採用手法のことです。売り手市場の現在、求職者からの応募待つだけではなく、企業側からアプローチをする必要性が高まっています。

ダイレクトリクルーティングサービスを用いる際には、候補者にスカウトメールを送信する必要があります。採用ペルソナに刺さるようなスカウトメールを作成することで、スカウトメールの承認率を上げることができるでしょう。

◎ペルソナに合った学生に出会うならMatcher Scout

「求めるような学生になかなか出会えない」「母集団形成がうまくいかない」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。

Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。

Matcher Scout をおすすめする理由

- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行

- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層

- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い

- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる

- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意

以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。

ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout

【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました

②求人票

2つ目が、求人票です。候補者は、1度にたくさんの求人票を目にしています。その際に当たり障りのない内容を記載していると、印象に残りにくくなってしまうでしょう。

設定した採用ペルソナに刺さるような文面に変更したり、ペルソナが知りたいであろう内容を記載したりすることで、説明会や選考への参加につなげることが可能です。

③選考(面接など)

3つ目が、面接などの選考です。面接では、短い時間の中で、候補者がどのような人物なのかを把握する必要があります。採用ペルソナを設定することで、短い時間の中で効率よく、候補者は自社が求めている要素を持っている学生なのかどうか見極めることが可能です。

例えば、「協調性があり、チームワークを重視できる」という採用ペルソナを設定した場合、面接の中ではチームでの経験や、周囲とぶつかった経験などを聞くことで、自社に合った人材かどうか見極めることができるでしょう。

ペルソナ作成をサポートするサービス3選

「ペルソナを決定する作業は正直大変…」と思われる採用担当者様も多いのではないでしょうか。そのような方に向けて、ペルソナの作成を支援するサービスを3つご紹介します。

①ぺるそな君

ぺるそな君は、無料で使えるペルソナ作成ツールです。世代と性別を選択するだけですぐにペルソナを作成することができます。

ぺるそな君は、無料で使えるペルソナ作成ツールです。世代と性別を選択するだけですぐにペルソナを作成することができます。

採用ペルソナに活かす場合、世代を「Z世代(~20代半ば)」に設定することで、20代前半の価値観や消費行動、情報取得習慣、趣味、興味、世代の特徴を知ることができます。

新卒採用のペルソナを立てる際は、このサイトのZ世代のペルソナをカスタマイズして作成することで、よりリアルに近いペルソナを作成できるでしょう。

▼おすすめの方

- Z世代の価値観や世代の特徴を参考にしてリアルなペルソナを立てたい方

▼料金

- 無料

【参考】ぺるそな君

②creately

createlyは、豊富なテンプレートがそろっているほか、リアルタイムでの共有も可能なオンラインホワイトボードツールです。

createlyは、豊富なテンプレートがそろっているほか、リアルタイムでの共有も可能なオンラインホワイトボードツールです。

マーケティング業務で使えるテンプレートも豊富で、ペルソナを簡単に作成できるテンプレートもそろっています。作成しているペルソナをほかの社員とも共有できるため、効率的に作業を進めることができるでしょう。

▼おすすめの方

- 複数の採用担当者とペルソナの設定・共有を行いたい方

▼料金

- 個人プラン $5 / 月 (¥700 / 月)

- チーム $5 / 月 (¥700 / 月)

- ビジネスプラン $89 / 月 (¥12,460 / 月)

- 企業 要お問い合わせ

※1ドル140円で計算

【参考】creately 公式HP

③Chat GPT

Chat GPTを使って、採用ペルソナを作成することも可能です。

Chat GPTを使って、採用ペルソナを作成することも可能です。

想定しているペルソナの基本情報と採用要件をChat GPTに打ち込むことで、条件に沿ったペルソナを提案してくれます。見落としていた新たなアイデアを出してくれるかもしれません。注意点として、著作権のある表現が含まれる可能性があるので、あくまでペルソナ作成のアイデア出しのツールとして使うことをおすすめします。

▼おすすめの方

- ペルソナを具体化するためのアイデアがほしい方

▼料金

- 無料(GPT-3.5へのアクセス、GPT-4oの限定的なアクセスが可能)

- Plus $20 / 月(¥2,800 / 月)

- Team $25 月/人あたり(¥3,500 / 月)

※1ドル140円で計算

【参考】Chat GPT

【参考】生成AIに求人広告制作の“要”、ペルソナ設計を任せてみたら、優秀すぎた。

学生の集客にお困りならMatcher Scout

「自社が求める人材に出会えない」「今まで出会えなかった層の学生にもアプローチしたい」とお悩みではありませんか?

Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。

Matcher Scout をおすすめする理由

- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行

- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層

- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い

- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる

- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意

以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。

ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!

詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout

【導入事例】利用チャネルの中で最も多い内定数!工数をかけなくても多くの優秀な学生にお会いできました

さいごに

いかがでしたか。採用ペルソナの設定方法やその具体例についてテンプレートを用いてご紹介しました。自社の求める人物像に沿ったペルソナを設定し、ペルソナに近い学生にメッセージを届けることで、採用の効率化や入社後のミスマッチ防止につながります。

今回ご紹介した内容を参考に、ペルソナ設定を試してみてください。

_Crop%20Image.jpg)