「新卒採用で思ったように採用できない」

「現在の採用戦略でどこが課題なのか分からない」

「より自社にマッチした人材を採用できる採用戦略を立てたい」

このようなお悩みを抱えている採用担当者様はいらっしゃいませんか?

優秀で自社にマッチした人材を採用するためには、現在の新卒採用の傾向を把握して採用戦略を立てることが欠かせません。本記事では、現在の新卒採用の動向から採用戦略の立て方、フレームワークの活用法まで解説していきます。

採用戦略とは

採用戦略とは、自社の求める人材を明確にし、効果的な採用活動を行うために立てる戦略のことです。新卒採用を行っていくうえで採用の方向性を決める重要なプロセスです。

新卒採用において採用戦略が重要な背景

採用戦略を立てることが重要な背景として、以下の2点があげられます。

▼採用戦略が重要な背景

- 生産年齢人口の減少が加速している

- 新卒入社の3人に1人が3年以内に離職している

①生産年齢人口の減少が加速している

生産年齢人口といわれている15〜64歳の人口は、戦後から一貫して増加を続け、1995年では8,726万人でピークに達しました。

一方で現在は下降の一途をたどっており、2020年には7,509万人となっています。そして2032年には7,000万人、2043年には6,000万人、2062年には5,000万人まで減少すると予測されています。

また、令和7年7月の有効求人倍率は1.22倍であり、帝国データバンクが実施した調査によると、正社員の人手不足を実感している企業の割合は2025年4月の時点で51.5%でした。

売り手市場の現在、採用戦略を立てて採用を行っていくことが採用活動を成功させる鍵であると言えるでしょう。

【参考】国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口 令和5年推計報告」

【参考】厚生労働省『一般職業紹介状況(令和7年7月分)』

【参考】株式会社帝国データバンク『人手不足に対する企業の動向調査(2025年4月)』

②新卒入社の3人に1人が3年以内に離職している

新規大卒就業者のうち3年以内に離職した人の割合は約3割程度で推移しており、2021年度では34.9%でした。2020年度は32.3%だったため、年々離職率は高くなっています。

新卒で入社した会社を離職した理由として最も多かったのは「労働環境・条件がよくない」で25.0%でした。また会社を辞めたいと思った理由としては「仕事にやりがい・意義を感じない」が27.0%で最も多い結果となりました。

このようなミスマッチを防ぐためには、求職者との認識のすり合わせや期待値調整を採用フローのなかで実施する必要があります。

そのためには、採用戦略をもとにした採用マーケティングや採用ブランディングを行いながら、自社とマッチ度の高い学生に向けた訴求を行っていくことが必要です。

【参考】厚生労働省『新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します』

【参考】リクルートマネジメントソリューションズ「「新人・若手の早期離職に関する実態調査」の結果を発表」

採用戦略を立てるメリット

採用戦略を立てることでどのようなメリットがあるのでしょうか。採用戦略を立てるメリットは主に以下の2つです。

▼採用戦略を立てるメリット

- 採用コストを削減できる

- 採用トレンドに対応した採用ができる

■採用コストを削減できる

採用戦略を立てることで、効率的に採用活動を進めることができるため、最終的に採用コストを削減することができます。

採用戦略を立てずに思いつくままにあらゆる採用手法を実施した場合、思うような効果が得られなかったり、採用のミスマッチが発生してしまったりするおそれがあります。

採用戦略を立てることで、不要な人件費、工数、媒体運用費などを削減し、より質の高い人材を少ない工数で採用することができるでしょう。

■採用トレンドに対応した採用ができる

変化の激しい現在の就活市場において、トレンドを理解した採用活動を行うことで効果的な採用活動を行うことができるでしょう。

近年は就活の早期化・長期化や、SNSの利用、ダイレクトリクルーティングを通した攻めの採用手法の活用など、日々採用トレンドが変化しています。

採用戦略を立てずに毎年画一的な採用活動を行っていては、効果的な採用活動を行うことができません。

採用戦略を立てることで、採用トレンドに対応した効果的な採用活動を行うことができるでしょう。

採用戦略の立て方

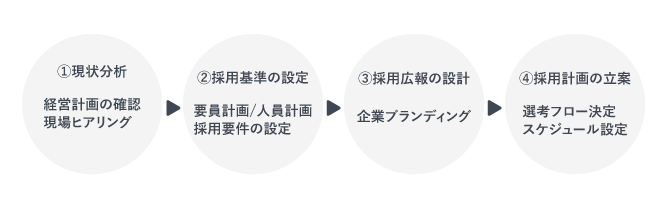

採用戦略を設定するためには、以下のステップを踏む必要があります。

▼採用戦略の立て方

- 現状分析

- 採用基準の設定

- 採用広報の設計

- 採用計画の立案

各ステップでのポイントを説明していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

①現状分析

採用戦略の設定には現状分析が必要不可欠です。マクロ視点、現場視点の双方の現状を調査しましょう。

▼中期経営計画/事業計画を確認する

採用に大きく関わっていくのが中期計画、事業計画です。既存している事業の拡大をするのか新しく事業を展開していくのかで、どのような人材でどれくらいの人が必要か変わっていきます。

数年後には、現在主力となっている社員から新しい人が入れ替わっていくため、中長期的な企業の方針を確認することが重要です。

▼各部署へのヒアリングする

新卒採用戦略を立て実行し、計画を成功に導くには、社内の各部署との連携が重要です。新卒採用のゴールは「社内の各部署で必要とされている学生を採用し、最適な人材配置を行うこと」です。

そのためにも、定期的に各部署にヒアリングを行い「求めている新卒像はどんなものか」「新卒を受け入れる体制ができているか」などをしっかりと確認しておきましょう。

社内の受け入れ体制が構築されていれば、学生にとっても働きやすい職場となるため、早期退職のリスクを減らすことにも繋がります。 新卒社員に 早く活躍してもらうためにも、社内各部署との連携は欠かさず行うようにしましょう。

②採用基準の設定

現状分析をもとに、必要な人材の数や要件を具体化していきましょう。

▼要員計画/人員計画を決める

何名新卒を採用するのかを決定します。

採用人数は「必要な社員数ー現在の社員数」で求めることができます。必要な社員数は、会社の現状から「会社の利益をどうやって伸ばしていきたいのか」「さばく業務量を増やしていきたいのか」等によって決めていきましょう!

人件費に使用できる額・現在抱えている業務量など様々な点を考慮して、採用予定人数を策定することが重要です。

②ターゲット/ペルソナ像の策定

採用戦略を進めていくために、求める人物像を決めていきます。企業が目指す方向性や事業計画などを参考にしながら、現在だけではなく、今後どういった人材が必要になるのか検討し、求める人物像を定めていきます。

特に新卒採用は、経営理念を体現し、会社の風土を作っていく大切な人材を獲得するためのものです。 求める人物像を的確に設計することで、将来的な自社の発展に大きく繋がります。

求める人物像を決める際は、適宜各部署や役員と相談することが重要です。どのような人物に会社の未来を担ってもらいたいか、採用戦略は担当者だけではなく、会社全体で考えていきましょう。

▼採用要件を決める

求める人物像を定めるためには、まず、どのような経験/スキル/価値観を持っている人材を自社が求めているのか書き出します。

ここであげてきた新卒採用の人材要件を『必須条件』『歓迎条件』『NG条件』の3つに当てはめます。

- 必須条件:「これだけは持っていて欲しい」という条件

- 歓迎条件:「こういうことができたらなおよし」という条件

- NG条件:「こういう人物は合わない」という条件

条件を縛りすぎると学生が見つからないという事態に陥ってしまうので、自社の採用活動で実現可能な範囲で考えることを意識しましょう。

自社にフィットする学生を採用したいと思うあまり、『必須条件』と『歓迎条件』の境界が曖昧になり、『必須条件』≒『歓迎条件』となってしまうケースもあります。

その場合、採用計画の見直しが必要になりますし、もしくは『歓迎条件』は入社後の研修で育成するといった入社後の教育も視野に入れて条件設定しましょう。

③採用広報の設計

自社で働くイメージを作るのに採用広報は重要な役割を果たします。

採用広報の際には、以下を考えたうえで設計するとよいでしょう。

- どんな就活生に

- どのような自社のイメージを伝えたいのか

▼企業ブランディングを策定する

採用戦略としてのブランディングを行いましょう。採用ブランディングに力を入れることで、企業の印象の改善や競合企業の差別化ができます。この後企業ブランディングに役立つフレームワークを解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

④採用計画の立案

現状分析をして伝えたい自社のイメージをつかめたら、実際に採用を行う際の計画を立てましょう。

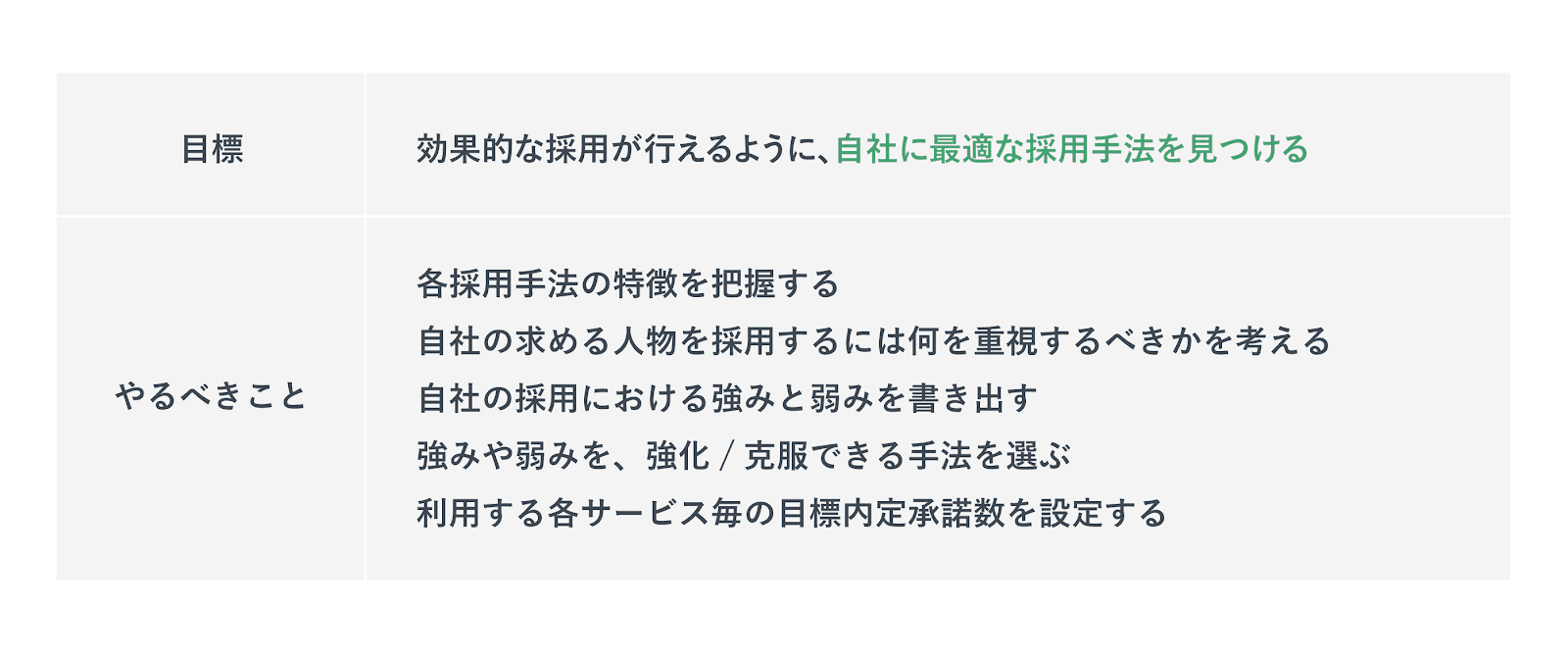

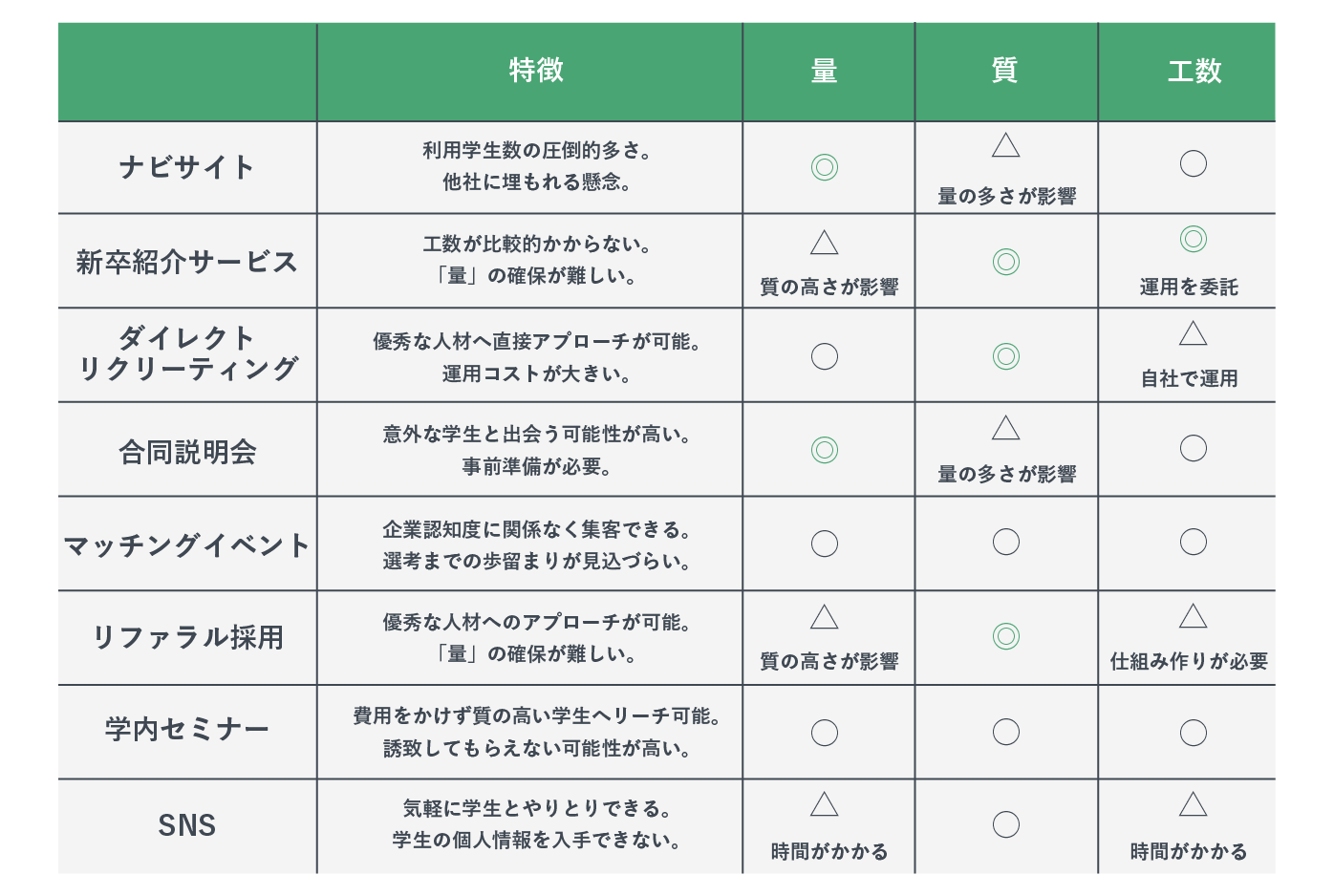

▼採用手法を選定

インターネットやSNSの普及により、採用手法・戦略も近年大きな変化が現れています。テクノロジーを活用した様々な採用手法や媒体があり、それぞれの特徴を把握して上手く活用することが採用活動の成功に繋がります。

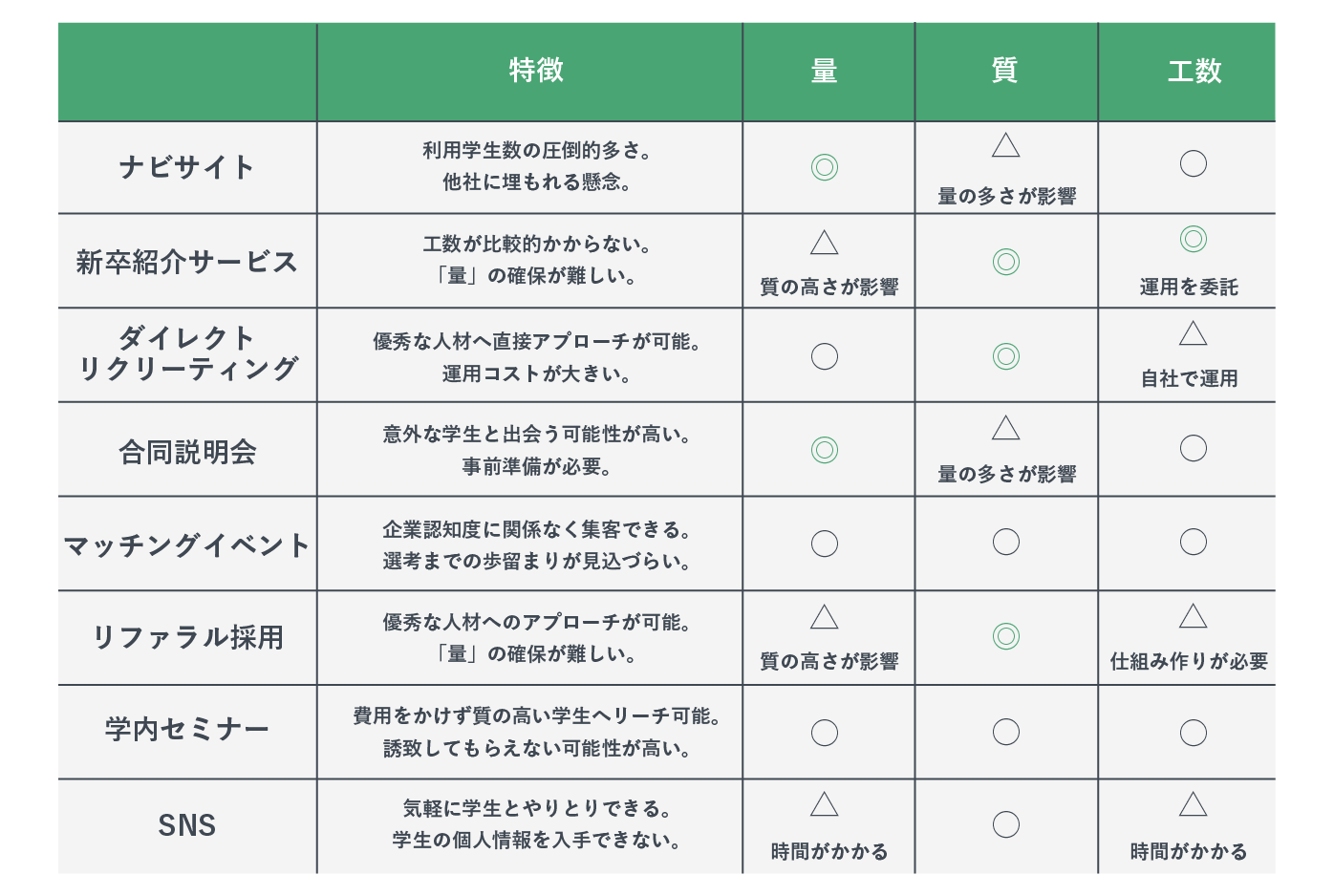

以下の表は、主な採用手法・媒体の特徴を比較したものです。

上手く活用できるほど採用を成功させる確率も高まるため、それぞれの採用媒体を比較し、自社に合った方法を選ぶように意識しましょう。

また、各サービスからどのくらいの規模の母集団を形成し、内定承諾を出したいかも計画しましょう。その後の振り返りがしやすくなり、翌年度のサービス検討の効率化を図れます。

▼選考フローの設計

選考フローを決めていきます。 ここでは、書類選考は行うのか、面接は何回行うのか、誰に面接してもらう必要があるのかなどを設定していきます。

選考フローを決める際には、採用予定人数から逆算して、それぞれの段階に必要な人数を把握しましょう。

▼採用スケジュールの設定

次に採用スケジュールを決めていきます。競合他社が説明会を開催する日程とかぶらないようにするなど、考慮しましょう。

スケジュールを早めに開示することで学生の選考参加率も高まる傾向にあります。採用スケジュールの公開が選考日程の直前になってしまうと、予定が合わずに断念してしまう学生も出てくるため注意しましょう。

他企業よりも優秀な人材を確保したい方は、就活シーズン前に採用活動を始めることを重要視するべきです。

⑤採用チームの編成

計画を立てたらそれを実施するチームを結成しましょう。

採用戦略の実施のためには「採用チーム作り」が重要です。担当社員を選ぶ際は「会社全体を理解しているような、高い視座を持った人」「どの部署にどれだけの人員が必要か理解できている人」などを選ぶのがおすすめです。

【ワークシート有り】採用戦略に活用できるフレームワーク5選!

ここからは採用戦略を立てる際に便利な5つのフレームワークを紹介していきます。

フレームワークを使用する際に使えるワークシートもこちらからダウンロードできますので、活用してみてください。

▼採用戦略に活用できるフレームワーク

- ペルソナ分析

- 5A理論

- カスタマージャーニー

- 3C分析

- SWOT分析

- 4C分析

①ペルソナ設計

新卒採用においてペルソナとは、採用要件やターゲットよりも具体的で、1人の人物を想像できるくらいに詳細に作りこんだ学生像です。

新卒採用におけるペルソナ作りでは、自社の採用ターゲットとなり得る人物を具体的に表すことで、認識を合わせることが難しい評価基準についてより緻密な擦り合わせを行うことができます。

以下の項目をテンプレートとして参考にしながら、自社の求める人物像を具体化していきます。

- 年齢/所属大学

- 学部

- 経験やスキル

- 性格や価値観

- 趣味や休日の過ごし方

- 志望業界や志望職種

求める人物像を的確に設定できるかどうかが今後の採用戦略作りに大きく影響するため、しっかりと検討していきましょう。ただし、毎年同じペルソナをテンプレートのように使うのではなく、現状の採用要件に合った形で更新することが必要です。

②5A理論

コトラーが提唱する、インターネット社会における、カスタマージャーニーを意味します。

5Aとは、

- Aware(認知)

- Appeal(訴求)

- Ask(調査)

- Act(行動)

- Advocate(推奨)

を意味し、消費者が商品を認知し、他社に推奨するまでのプロセスを分析することができます。

③カスタマージャーニー

カスタマージャーニーは、ターゲットペルソナの消費行動を時系列に順に分析するものです。採用戦略においては以下のように応用できます。

▼採用活動のカスタマージャーニー

- 自社が求める人材は(ターゲットペルソナ)

- 自社の求人をどのように知り(認知)

- 自社のどのような点に関心を持ち(興味・関心)

- 企業とどのように比較して(比較)

- どういったアクションをとるのか(行動)

このフレームワークを活用して分析することで、候補者の視点に立ったうち手を検討することができます。

カスタマージャーニーも5A理論と同じく、採用戦略に応用することができるでしょう。

④3C分析

続いて3C分析について詳しく解説します。

3C分析

- Customer(顧客)

- Competitor(競合)

- Company(自社)

上記3つの頭文字をとって3C分析と呼ばれています。

採用活動においてこちらの分析を活用する場合、Customer(顧客)は『求職者』、つまり学生や採用市場のことを指します。求職者・競合他社・自社を分析することで、採用活動における自社の現状や、学生にとってどのような訴求が効果的なのかを把握することができます。

こちらの表は、実際にどのような内容で分析したら良いのかを記載したものです。 3C分析を行うことで、自社のストロングポイントを明確にしましょう。

⑤SWOT分析

次にSWOT分析について詳しく解説します。

SWOT分析とは、

Strength(強み)

→学生にとって魅力的に映るであろう自社の強み

Weakness(弱み)

→学生に響きにくいであろう自社の弱み

Opportunity(機会)

→説明会など自社をアピールする機会

Threat(脅威)

→競合他社など採用活動における脅威

上記4つの頭文字をとってSWOT分析と呼ばれています。自社の強みや弱み、自社を取り巻く環境を言語化して並べてみることで、何を伸ばしていくべきなのか、何を考慮するべきなのかなど、採用課題の発見に繋がります。

SWOT分析することで、効果的な採用戦略を立てることにも繋がります。

⑥4C分析

最後に4C分析について解説します。

4C分析では求める人物像に該当するターゲットとなる人材が、選考を受ける企業に求めることや、応募のハードルについて分析します。

▼4C分析で注目する要素

- Customer Value(求職者側から見える価値):自社で働く上で得られる経験やスキル

- Customer Cost(求職者側にかかるコスト):入社後のリスクや懸念点

- Convenience(求職者側から見た利便性):応募や選考過程で求職者にかかる負担

- Communication(求職者との意思疎通):応募や選考過程における企業との接点

4C分析を通して内部要因(強みや弱み)と外部要因(機会と脅威)をかけ合わせることで、自社のアピールポイントや弱点を分析することができます。

新卒採用でトレンドの採用戦略・採用手法

ここまで、採用戦略の立て方やその際に使えるフレームワークについてご紹介しました。

本章では新卒採用でトレンドになっている採用戦略や採用手法についてご紹介します。採用戦略を考える際の参考にしてみてください。

【参考】『【2025】新卒・中途採用手法のトレンド15種類を徹底解説!』

▼新卒採用でトレンドの採用戦略・採用手法

- ダイレクトリクルーティング

- ハリウッド採用

- AI面接サービス

- 採用代行サービス

- 職種別採用(ジョブ型採用)

①ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、人材データベースから企業が求める人物像に合致する求職者を見つけ、企業が直接スカウトを送る採用手法です。売り手市場の現在、優秀な人材を採用するためには、企業側から学生にアプローチしていく必要があります。

実際に、スカウト・逆求人型サービスを利用し、オファーを実施した企業のうち、オファーを通じた内定出しを実施した企業の割合は65.5%でした。

ダイレクトリクルーティングを通じて企業からアプローチすることで、優秀な人材の採用に繋げることができるでしょう。

【参考】株式会社リクルート『採用活動中間調査 データ集 2025年卒』

■初めてのダイレクトリクルーティングならMatcher Scout

「ダイレクトリクルーティングサービスを検討しているが費用の面で懸念がある」

「入社につながらなかった場合のリスクが心配」といったお悩みを抱えている新卒採用担当の方におすすめしたいのが、Matcher Scoutです。

Matcher Scoutとは、採用担当者の煩雑な業務負担を極限まで削減した新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービスです。OB・OG訪問アプリ「Matcher」に登録している学生の中から、採用要件にマッチした学生に弊社の担当者が代理でスカウトを送信します。

Matcher Scout をおすすめする理由

- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行

- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層

- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い

- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる

- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意

以上の理由より、費用面でのリスクを心配せずに、効率的な採用活動を進めることができます。

ご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします!

詳しくは以下の資料で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

【サービス説明資料】3分でわかるMatcher Scout

②ハイブリッド採用

ハイブリッド採用とは、オンラインでの面接と対面での採用を併用した採用形式のことです。

面接の初期の段階はオンラインで面接を実施し、最終面接など採用段階の後期では対面での面接を実施する場合が多いです。ハイブリッド採用を実施することで遠方に住む学生が選考に参加しやすいだけでなく、企業もより多くの学生と直接コミュニケーションを取ることができます。

③AI面接サービス

AI面接サービスとは、AIを活用して面接を実施するサービスのことです。

AIが面接官となったり、AI表情や音声を分析して面接の評価を手助けしたりと、その機能は様々です。

AI面接サービスを利用することで、より多くの学生の面接を実施することができるだけではなく、面接官による評価のバラツキを防ぐこともできるでしょう。

④採用代行サービス

採用代行サービスとは、採用活動に関する業務の大呼応を行うサービスのことです。

採用代行サービスを通して採用計画の立案や求人媒体の選定、候補者との連絡などの採用の一部分を代行してもらうことで、採用担当者の負担を大幅に減らすことが可能です。

採用代行サービスを利用して採用活動を代行してもらうことで、その時間を学生とコミュニケーションを取る時間にあてることが可能でしょう。

⑤職種別採用(ジョブ型採用)

職種別採用(ジョブ型採用)とは、選考を受ける段階で採用後の配属先を確定する採用手法です。

株式会社マイナビが実施した調査によると、「企業選択のポイント」として学生が重視するポイントは「自分のやりたい仕事(職種)ができる会社」が「安定している会社」についで第2位でした。

職種別採用を行うことで、「入社後に思っていた職種に就けなかった・・・」というミスマッチによる早期離職を防ぐことができるでしょう。

【参考】株式会社マイナビ『マイナビ 2026年卒大学生就職意識調査』

【27卒】新卒採用の動向予測

ここからは26卒の新卒採用の動向、27卒を対象とした調査を踏まえて、27卒の採用動向について解説していきます。今後の採用動向について把握したうえで採用戦略を立てていきましょう。

新卒採用のさらなる【早期化】

26卒、そして27卒の就職活動の早期化が進んでいます。特に、就職開始時期の早期化・内々定獲得の早期化が顕著です。

27卒の半数近くが大学2年生の12月以前に就職活動を開始

株式会社キャリタスの調査によると、30.8%の26卒の学生が「3年生の4月」に就職活動を開始したと回答しました。25卒は26.0%だったため、さらに多くの学生が進級と同時に就職活動を開始している傾向が強まっています。

また、株式会社ワンキャリアの調査によると、48.0%の27卒の学生が「2024年12月以前」、つまり大学2年生の12月以前に就職活動を開始したと回答しました。26卒と比較して27卒はさらに早い段階から就職活動を開始する傾向にあることが分かります。

【参考】株式会社キャリタス 『11月後半時点の就職意識調査』

【参考】株式会社ワンキャリア『【2027年卒 就活実態調査】2027年卒の学生の約半数が、2025年以前から就活を開始』

26卒の2月下旬時点の内々定率が5割を超える

また、26卒を対象とした株式会社学情の調査によると、大学3年生2月下旬の時点での内々定率は54.3%でした。25卒を対象とした同時期の内々定率は38.1%だったため、大幅に割合が増加していることが分かります。

就活解禁日である3月1日を前に、多くの学生はすでに内々定を保有しているのです。

25卒から26卒にかけて内々定率が大幅に高まっていることを踏まえると、27卒の内々定率もさらに高まることが考えられます。2月下旬の時点で6割近くの学生が内々定を保有していることも考えられるため、優秀な人材の確保のためには27卒では26卒よりも早く採用活動を開始する必要があるでしょう。

【参考】株式会社学情『Re就活キャンパス2026年卒 内々定率調査(2025年3月度)』

新卒採用のさらなる【長期化】

株式会社マイナビの調査によると、26卒の学生が理想だと考える就活スタイルについて、「就職活動を早く始めて、就職先をじっくり決めたい(早期・長期)」が54.4%と最も高い結果となりました。

実際、26卒を対象にした株式会社学情の調査によると、大学3年生の3月時点で就職活動を続けている割合は83.8%と、同時期の25卒の86.6%とほとんど変わらない結果となりました。

つまり、多くの学生が早い時期に内々定を獲得しながらも、就活解禁日以降も就職活動を続けるつもりであることが分かります。

【参考】株式会社マイナビ『2026年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(7月)』

【参考】株式会社学情『Re就活キャンパス2026年卒 内々定率調査(2025年3月度)』

以上の調査結果より、26卒の就職活動は長期化の傾向があり、27卒のその傾向が見られるでしょう。

悩み別|新卒の採用戦略で見直すべきポイント

新卒採用戦略について見直したいと思っているものの、具体的にどこを見直せばよいのか分からないお悩みを抱えている採用担当者様も多いのではないでしょうか。ここでは、採用戦略のお悩みと見直すべき箇所について表で解説していきます。

| 新卒採用の主なお悩み | 見直すポイント |

| 「工数を減らしたい」 | 採用手法

工数の少ない採用手法の検討 |

| 「採用コストを減らしたい」 | 採用手法

-採用コストを抑えられる採用手法の検討 |

| 「説明会に人が集まらない」 | ペルソナ設定

-採用ペルソナの見直し 母集団形成 |

| 「説明会後の選考につながらない」 | 母集団形成

-会社説明会の内容の見直し |

| 「採用目標が達成できない」 | 採用手法

-採用手法の見直し ペルソナ設定 母集団形成 |

| 「面接で学生の本音を引き出せない」 | 選考

-面接の質問の見直し |

| 「選考中の途中辞退率が高い」 | 母集団形成

-歩留まりの見直し 選考 -選考フローの見直し |

| 「内定辞退率が高い」 | 内定者フォロー

-内定者フォローの内容の見直し |

| 「採用後にミスマッチが発生してしまう」 | 母集団形成

-採用広報の見直し 選考 母集団形成 |

採用戦略上で見直すべきポイントがわかったら、次はその課題に対処していきましょう。

以下の見出しで、課題別の対処法を具体的に解説していきます。

採用戦略の課題別対処法

以下の5つの課題別に、採用戦略の改善のために見直すことができるポイントを解説していきます。

- 採用手法

- ペルソナ設定

- 母集団形成

- 選考中

- 内定者フォロー

1.採用手法

具体的な採用手法の選び方については、以下の表を用いて「採用戦略の立て方」の章で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

2.ペルソナ設定

「説明会に人が集まらない」

「採用目標が達成できない」

といったお悩みを抱えている採用担当者様がまず見直していただきたいのはペルソナ設定です。

▼見直すポイント

- ペルソナ設定を高い理想で設定しすぎていないか

- ペルソナとなるターゲットを絞りすぎていないか

- 現場が求める人物像と設定したペルソナが一致しているか

- 利用している採用手法でペルソナにアプローチできているか

採用ペルソナの設定方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【参考】『【テンプレート付き】採用ペルソナの作り方とは?活用方法も解説』

3.母集団形成

「説明会に人が集まらない」

「採用目標が達成できない」

「説明会後の選考につながらない」

「選考中の途中辞退率が高い」

といったお悩みを抱えている採用担当者様に見直していただきたいのは母集団形成です。

▼見直すポイント

- 採用広報の内容は採用ペルソナに届いているか

- 会社説明会エントリー数、参加数は目標に達しているか

- 書類選考・一次選考の参加率は目標に達しているか

■会社説明会の参加数が目標に達しなかった場合、見直すべきこと

会社説明会に関する採用広報を見直しましょう。採用広報はSNSアカウントや自社の採用サイト、求人広告への記載などがあげられます。

自社が運用しているサイトで採用広報を行っている場合は、サイトの閲覧数の確認やコンテンツ内容の見直しなどを行い、ペルソナとなる学生が興味を持つ内容になっているかどうか検討する必要があります。

また、例えば自社の採用ペルソナがエンジニアの場合、エンジニア志望の学生が多く利用している求人媒体を利用するなど、採用ペルソナと利用媒体が適しているのかも見直す必要があります。

■書類選考・1次選考の参加率が目標に達しなかった場合、見直すべきこと

会社説明会の内容を見直しましょう。会社説明会に目標としていた人数が集まったにもかかわらず、書類選考や1次選考につながらなかった場合、会社説明会で学生が興味を惹かれる内容を伝えられなかった可能性があります。

以下の内容は、26卒の就活生が参加したいと思う会社説明会の内容についてです。自社の説明会の内容を見直す際にぜひ比較してみてください。

▼就活生が参加したいと思う会社説明会(会場型)

- 社員と話せる場が設けられている 63.4%

- 選考に関する情報が得られる 53.1%

- 部門・職種別の説明が詳細に聞ける 46.1%

- 雰囲気がわかる(職場を見学できるなど) 43.2%

- 業界について詳しい説明がある 38.1%

▼就活生が参加したいと思う会社説明会(オンライン形式)

- 選考に関する情報が得られる 51.9%

- 部門・職種別の説明が詳細に聞ける 51.7%

- 社員と話せる場が設けられている 51.0%

- 業界について詳しい説明がある 40.9%

- 職場の雰囲気がわかる(職場紹介動画など) 34.8%

4.選考

「面接で学生の本音を引き出せない」

「選考中の途中辞退率が高い」

といったお悩みを抱えている採用担当者様は、選考中の流れ、面接について見直しましょう。

▼選考の見直しポイント

- 学生の本音を引き出せる質問ができているか

- 選考段階別の歩留まりを踏まえた人数を確保できているか

■学生の本音を引き出すための質問方法

学生は面接に向けて十分に対策を行っているでしょう。

したがって面接の定型文のような質問ばかりすると、学生の本音を引き出すことはできません。例えば「学生時代力を入れたこと」や「自己紹介」、「自己PR 」など面接でよく聞かれる質問だけを聞いても、学生は用意してきた答えを話すだけでしょう。

そこで、学生の本音を引き出すために以下のことを実施するとよいです。

▼学生の本音を引き出すために実施したいこと

- 質問の深掘りを行う

- 異なる角度から質問をする(「御社で働くうえで大切だと思うことはなんですか」など)

【参考】『【キラー質問95選】採用面接で人材の本質を見抜く質問』

■選考段階別の歩留まりを踏まえた採用人数の確認方法

採用活動では、最終的な採用目標から逆算して各選考段階ごとの必要人数を算出し、実際の通過人数と比較することが重要です。この確認を定期的に行うことで、候補者数の過不足を早期に把握できます。

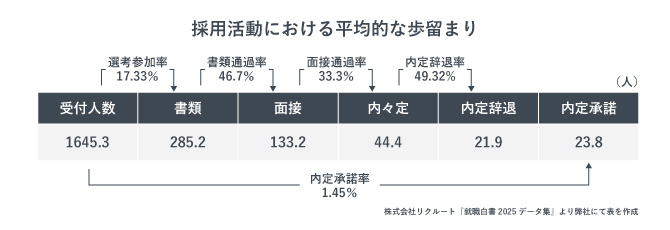

株式会社リクルートの25卒の採用活動に関する調査によると、プレエントリーした学生のうち内定承諾に至った学生の割合は1.45%でした。100人の学生の書類選考を実施して内定になる学生はわずか1〜2人ということです。

また、以下の図は書類選考実施から内定までのそれぞれの平均的な歩留まりをまとめた表です。内定人数が採用目標に届かなかったということにならないよう、プレエントリーで何人の学生を集めればよいのかしっかり計画を立てましょう。

5.内定者フォロー

「内定辞退率が高い」

といったお悩みを抱えている採用担当者様に見直していただきたいのは内定者フォローです。最終面接を終えてやっと内定を出したものの、内定辞退が発生することは残念ながら多くあります。

株式会社リクルートの調査によると、25卒の学生の1人当たりの内定辞退企業数の平均は1.61社でした。内定辞退企業数が0社であると回答した学生は36.2%なので、6割以上の学生が内定辞退を経験していることがわかります。

そこで、内定辞退を減らすために見直すべき内定者フォローの内容は以下の通りです。

▼見直すポイント

- 会社の魅力が伝わる内定者フォローになっているか

- イベントや勉強会の頻度は適切か

- 多様なコンテンツを用意できているか

- 入社後の自分が働くイメージを想起させられているか

特に、学生が実施して欲しい内定者フォローは以下のようになっています。

▼学生が実施してほしい内定者フォロー

- 内定式(61.5%)

- 内定者懇親会(食事会等)※対面(55.8%)

- 社内見学、工場見学、施設見学※対面 (30.8%)

- 先輩との面談※対面(27.5%)

- 先輩との面談※web(22.3%)

この調査から、対面での内定者同士の交流や先輩社員との交流を希望している学生が多いことがわかります。交流機会を設けることで、内定者の不安をなくすことができる内定者フォローにしましょう。

【参考】株式会社リクルート『就職プロセス調査(2025年卒)「2025年3月度(卒業時点)内定状況」』

【参考】株式会社マイナビ『マイナビ 2026年卒内定者意識調査』

採用戦略実施の流れ

当然、採用戦略は立てればいいというものではありません。ここからは、実際に戦略を実行に移す手順を説明します。

▼採用戦略実施の流れ

- 採用広報の実施

- 選考

- 内定者フォロー

- 1年間の採用の振り返り

①採用広報の実施

採用計画を細かく立てても、学生が集まらなければ意味がありません。上記で選定した各種ツールを使用して、自社に興味を持つ学生を増やしましょう。

母集団を形成するために自社をアピールする際は「学生にとって自社が魅力的に映るか検討すること」や「自社の社風やビジョンをしっかり示すこと」が重要です。そのため、学生に送る文章は工夫して書く必要があります。

②選考

次に選考を実施します。これまでに決めた「採用したい学生の特徴」「採用スケジュール」に則って、選考を行っていきましょう。

選考を実施する前に、カジュアル面談を行うのもおすすめです。カジュアル面談には「相手の学生がどんな人なのか知る」「学生の会社理解を深めてもらう」といった選考ではなかなか果たせない目的があります。

自社への志望度が高い学生のみを採用したいという場合にも、カジュアル面談は有効です。

③内定者フォロー

やっとの思いで内定者が出たとしても、実際に入社してくれなければ採用を行った意味がなくなってしまいます。優秀な学生は複数社から内定をもらっている場合が多いので、自社に入社する明確な理由やメリットなどを提示していかなければいけません。

内定者懇親会で同期や社員との交流を深めたり、研修を行って自社の雰囲気や業務の魅力などを再認識させるなど、内定者をフォローする機会を設けましょう。

内定者フォローを行うためには、各部署からの協力も必要になってくるので、事前にこういうことがしたいという計画などを共有しておくことも忘れないように注意してください。

④1年間の採用の振り返り

計画した採用が全て終了したら、一連の採用活動の振り返りを行いましょう。

振り返りを行う際には、

- 立案した戦略通りに採用活動を進められたか

- 採用活動が上手くいかなかった場合は、どこに問題があったのか

- 今年度の採用活動とその活動による実績を数値で残す

などが重要です。

採用活動は1年で終わるものではなく、来年以降も続きます。採用活動が終了した段階で、今年度の採用活動を振り返り、新卒採用に関するノウハウを社内で蓄積させていきましょう。

採用戦略の実施で採用活動が成功した企業事例3社

採用戦略を成功させた企業の事例を3社紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

▼採用戦略の実施で採用活動が成功した企業事例3社

- 株式会社TBM|内定承諾率は9割以上

- ディップ株式会社|採用目標人数を最速で獲得

- キャディ株式会社||多様な採用施策の実施

①株式会社TBM|内定承諾率は9割以上

株式会社TBMでは、3ヶ月という短い期間で目標採用人数である11名の採用に成功しました。内定承諾率は、まさかの9割以上です!

採用戦略として、主に以下を実施しました。

▼新卒採用戦略

- Wantedlyにおけるトップページ広告

- リクルーターによる学生への魅力づけやフォロー

- オウンドメディアTimes Bridge Mediaの活用

【参考】株式会社TBM

②ディップ株式会社|採用目標人数を最速で獲得

ディップ株式会社での採用戦略をするきっかけはコロナの影響で、21年卒新卒採用で成功を収めました。

結果として、2000名以上の応募、そしてディップ株式会社の採用目標人数であった5名を最速で決めることができました。

21卒新卒採用の採用戦略として、主に以下を実施しました。

▼21卒新卒採用の採用戦略

- オウンドメディアの運営

- Wantedlyにおけるストーリー投稿

- 選考過程での長期リモートインターンの実施

【参考】ディップ株式会社

③キャディ株式会社|多様な採用施策の実施

キャンディ株式会社は、今注目されているスタートアップの企業の一つです。創業期から積極的に採用施策を打ち出し多くの成功を収めました。

▼新卒採用戦略

- リファラル採用文化の形成

- オンライン採用に注力

- ミートアップを使った母集団形成

【参考】キャディ株式会社

Matcher Scoutなら自社にマッチした人材を採用できます

採用戦略の設計・実施方法について解説してきました。

しかし「もっと楽に採用活動がしたい!」「効率的に母集団形成をしたい!」と考えている方も多いはずです。

そんな人事担当者の方には「Matcher Scout」をおすすめします。

Matcher Scoutとは「自社が求めている学生を、手間を掛けずに、リスク無く採用したい」そんなニーズにお応えする、新卒向けダイレクトリクルーティングサービスです。

▼Matcher Scoutの特徴

- スカウト送信や日程調整などの労力のかかる作業は全て弊社が代行

- GMARCH・関関同立を中心とした登録学生層

- OB・OG訪問に積極的に取り組む、主体性のある優秀な学生が多い

- 初期リスクの少ない成功報酬型と最安採用単価30万円の前金型から選べる

- 自社のニーズに合わせてオプションプランもご用意

以上の理由より、待っているだけでは会えないような優秀な学生層にアプローチできるため、効率的に採用活動を進めることができます。

まずは、下記より無料の資料をダウンロードしていただければと思います。

さいごに

いかがでしたか。 新卒採用戦略とは、優秀な人材を確保する有効な方法です。

そのためには自社の特徴や学生が求めていることを的確に把握する必要があります。

新卒採用を成功させるためにも、自社に合った採用戦略を立て、実行していきましょう。

_Crop%20Image.jpg)